وحتى في تلك النظرة التي ما زالت ترى في صيرورة أوروبا نموذجًا يحتذى به، تم تهميش الحرب ودورها في بعث الحياة الغربية، والتغطية على اعتبار الحرب البنية التحتية لأي معرفةٍ جديّة وتجديدية قابلة للحياة وملبيّة لضرورات الواقع. وما أكثر دلالة على ذلك، إلا استمرار تهاوي مئات آلاف المؤلفات حول النهضة العربية والإسلامية وآفاقها المحتملة منذ الانكسار إلى عصرنا الحالي،وهذا لا يعني بالطبع نفي أهمية المعرفة ودورها.

(هذا المقال هو الثاني ضمن سلسلةٍ من أربعة أجزاء، بإمكانكم الاطّلاع على المقال الأوّل من هنا).

****

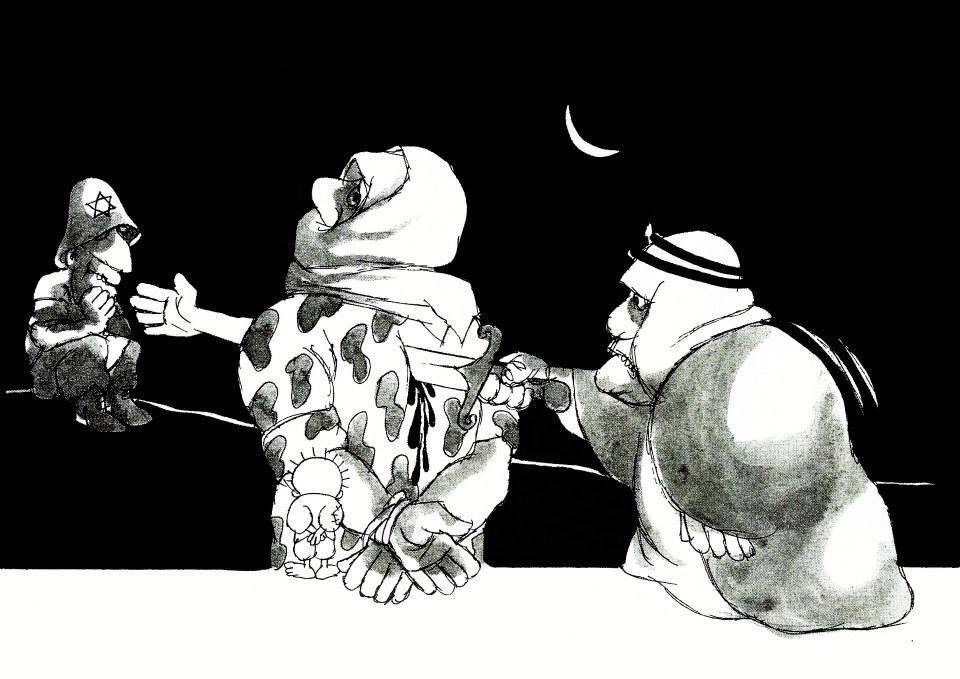

“صناعة المعرفة متخندقة مع الأغراض الامبريالية/الاستعمارية، منذ عصر النهضة الأوروبية حتى الليبرالية الجديدة الأمريكية” والتر منيولو

في تأريخه للحروب الصليبية ما بين 1096 إلى 1291، أرجع المؤرخ هانز بروتز نهضة أوروبا وبدء مدنية الغرب المعاصر، وحصول الاكتشافات والاصلاحات، إلى الحروب الصليبية (Crusades). رأى بروتز أن الحروب الصليبية قد فتحت أمام الغرب “بلادًا جديدة، ظروفًا جديدة، منتجات جديدة، خبرات جديدة، تعابير جديدة، لغات جديدة، مهّدت للتحرر المعرفي وولادة أوروبا”.

هنا لم تكن علاقة الحرب بالتطور علاقة أداتية بالنسبة لأوروبا، بل من خلالها وفيها تفتّحت الآفاق والدروب التي انعكست على مجمل الحياة الأوروبية في حينها، من بداية اضمحلال النظم الإقطاعية، إلى إنحسار سطوة الكنيسة الكاثولوكية، فالبلاط السياسي. ولعلّ أبرز ما بدأته تلك الحروب تحوّلها للحافز وراء اكتشاف الهوية الوطنية، إلى جانب بداية التشكيلات العسكرية، التي تطورت لاحقًا عبر القرون وأصبحت العمود الفقري للدولة-الأمة. وذلك في ارتباط لما قدّمه لاحقًا كل من تشارلز تيلي ومايتشل مان حول تطابق عملية صناعة الدولة-الأمة بعملية صناعة الحرب، فمن خلال الحرب تولّدت الحاجة إلى تشكيل هيكل مؤسساتي قادر على إدارة الموارد وخطوط الإمداد، ومن هناك تشكّلت بدايات صناعة الدولة-الأمة (Nation-State).

إلا أن السوسيولوجي البيروفي انيبال قويجينو أشار بأن صعود النظام العالمي كما نعرفه اليوم قد تولّد في القرن السادس عشر، حيث شكّلت مسارات “التجارة” الأطلسية المتبلورة بدورها من الحركة الاستعمارية الأوروبية، لحظةً مهمةً التقت من خلالها ما نسميه اليوم الحداثة، الكولونيالاتية (أنظمة اجتماعية ومعرفية مهيمنة)، والرأسمالية معًا. هذه اللحظة الاستعمارية الأوروبية شكّلت مصفوفة من القوة أعادت تشكيل الوجود بإعادة إنتاج ما يمكن تسميته بالذوات الجيو-تاريخية، حُوّلت من خلالها الاختلافات إلى منظومة قيمية وهرمية من خلال تنظيم وتوزيع المصادر المعرفية، الأخلاقية، والجمالية بشكل يعكس ويعيد إنتاج الهيمنة الأوروبية.

هذه الهرمية التي تمأسست على إبراز الاختلافات ما بين الأوروبيين وغير الأوروبيين، تطلّبت تصميم مؤسسات لتمكن الأوروبيين من الحفاظ على مصفوفة القوة تلك، حيث تم نقشها في الحداثة والرأسمالية معًا بشكل بنيوي. ويلخّص والتر منيولو الأمر بقوله: “وهكذا، فإن الحداثة/الكولونيالية، أو التمأسس وتاريخ النظام العالمي الحداثي/الاستعماري هو في ذات الوقت البنية-التاريخية للاعتمادية، كبنية للهيمنة، وهي الوجه الظاهر للكولونيالية. ولا تظهر هذه البنية-التاريخية للاعتمادية على شكل اقتصادي أو سياسي فقط، وإنما بشكل أبرز بكونها ابستمية (معرفية)”.

بناء عليه، اعتبر منيولو أن هذه المعرفة المصنوعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوعية، فاتساع الحركة الاستعمارية والرأسمالية الغربية رافقها اتساع الابستمولوجيا الغربية أيضًا بكل تداعياتها، من قبيل تحويل المستعمرات إلى حقول للتجارب العلمية بشقيها الطبيعية والاجتماعية-الإنسانية، والذي أدى إلى اعتبار تلك المعرفة كمعرفة كونية لا ترتبط بجغرافيا وحيدة بعينها (أوروبا الغربية)، طامسة القدرة على تصور معرفة مغايرة منبعثة من الإسلام أو الهند أو الصين على سبيل المثال.

هذا وقد رسم منيولو أيضًا ملامح صيرورة أخرى لبدايات تشكّل العلوم الاجتماعية (Social Sciences)، على عكس تلك التي ظهّرها ميشيل فوكو من ارتباط ونشوء تلك المعارف والحقول بالدولة-الأمة (Nation-state). حيث اعتبر منيولو أن “الحداثة الثانية” التي ارتبطت من حيث التحليل والتأريخ بالتنوير الفرنسي والفلسفة الرومانسية الألمانية والثورة الصناعية البريطانية، والتي شكلت الإطار المرجعي لبدايات تبلور الحقول المعرفية، كانت عاملًا هامشيًا مقارنة بحروب الإبادة الأوروبية “للسكان الأصليين” عند استعمار القارة الأمريكية، واعتبر استعباد الأفارقة والحروب على إفريقيا هما الحدث المؤسس للحداثة أكثر من الثورتين الصناعية والفرنسية.

حيث عمليات نهب القارة الإفريقية، غنية الموارد والتي كانت مهدًا للعديد من الحضارات المتقدمة ومنها الإسلامية، وعمليات السطو على خبرات الأفارقة المستعبدين ومعارفهم وحرفيتهم في أنظمة وطرق الزراعة والري والنجارة ونقلها إلى أوروبا والقارة الأمريكية، إلى جانب معارف المسلمين حول صناعة الصلب والحديد، ومعارف الصينيين في البارود التي شكّلت عنصرًا حاسمًا في التفوّق الحربي للأوروبيين.

هذا التحليل الآنف يمكنّنا من فهم تطور الرأسمالية بشكل مختلف عمّا قدّمته الرواية الماركسية، فيوضّح الحاج مالك شاباز (Malcolm X) أن عمليات نهب الموارد التي طالت القارات غير الأوروبية هي ما ساهمت بشكل أساسي في الثورة الصناعية، فلولا الثروات المعدنية الكبيرة في القارة الإفريقية كالألماس المستخدم في الصناعة (Industrial Diamond)، والكوبالت واليورانيوم والحديد والبوكسيت (خام الالمنيوم) لما توفّرت القاعدة الأساسية “للنهضة” والثورة الصناعية.

إلى جانب ذلك، يسرد شاباز السبب وراء غنى الولايات المتحدة بشكل أساسي هو الاستعباد، فلولا استعباد الأفارقة وإجبارهم على العمل اليومي دون أجرٍ ولفترات طويلة بشكل يومي، لما تمكّنت أمريكا من مراكمة ثروة ورأسمال كان له القدرة لاحقًا بأن يجعلها تتبوأ قيادة العالم.

وفي هذا السياق، من المهم الانتباه لأبرز الأمثلة التي يمكن ضربها على الأدبيات الغربية الحديثة التي تناولت “الثورة الأمريكية” ومفاهيم الحرية بالدراسة في علاقتها بالثورة الفرنسية تاريخيًا وفلسفيًا دون الالتفات للاستعمار كأرضية تحليلية. من الأمثلة على ذلك ما قدّمته حنّا ارندت في مؤلفها “في الثورة”. ففي هذا المؤلف، غيّبت ارندت الحركة الاستعمارية للأوروبيين وإبادة “السكان الأصليين” واستعباد الأفارقة كليًا في تحليلها “للثورة الأمريكية” وأطروحاتها عن الحرية. والأدهى أنها قدمّت نوعًا من التبرير والذي يمكن ربطه بهذا التغييب -لا “بدموية الثورة الأمريكية” واقتتال الأوروبيين فيما بينهم- في مقدمة مؤلفها، عندما تحدّثت أنه ما من بداية جديدة وألا وقد قامت على جريمة كبرى.

ولكننا نرى أن مأسسة الجريمة الغربية واضحة وعارية دون تجميل في عيون من ذاقوا صلافة سوط وسكين وبارود الأوروبيين الجدد، فنستشعر الحقيقة في كلمات الحاج مالك شابا: “أن لا تصدقوا ألاعيب ومكر “الرجل الابيض”، فأمريكا صنعها المجرمون”. قدّم حينها الحاج شاباز تحليله حول استعمار أمريكا عندما قامت الامبراطورية البريطانية بإفراغ سجونها من المجرمين والمغتصبين وإرسالهم إلى أمريكا وإلى استراليا، فلم يكن الآباء المؤسسون من الأطهار كما صوروهم ونسجوا الأساطير والسرديات حولهم، بل كانوا من المجرمين، “لقد صنعوا مجتمعا من أكثر المجتمعات إجرامية. واذا كان لديكم شكّ بذلك، فانظروا إلى تلك الوثيقة التي كتبوها وتحدّثت عن الحرية، حينها كان الاباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية أكثر الناس تملكا للعبيد الأفارقة، تلك الحرية التي تحدثوا عنها لم تكن عنا ولنا”.

وهنا، نستشف أن مسارات “التجارة الأطلسية” التي تحدّث عنها قويجينو لم تكن إلا سفن الاستعباد والنهب التي سيّرتها أوروبا إلى أرجاء المعمورة، والتي كان أوّلها، سفينة الاستعباد التي سيّرتها المسيحية الأوروبية التابعة للامبراطورية البريطانية، والتي سمّتها “السفينة الطيبة يسوع”، كدليل مباشر على تحوير وتوظيف المسيحية لخدمة الأغراض الاستعمارية في الاستعباد والاضطهاد والاستغلال، فنرى أن ما يزيد عن مئة مليون إفريقي قد وقعوا في أسر تجارة الاستعباد وقتل منهم الكثير.

على ضوء ذلك، يفتح الباب أيضًا للنظر في هشاشة ما قدّمه الفيلسوف الألماني هابرماس حول تشكّل الفضاء العام “العلماني” في أوروبا وصيرورته الداخلية بمعزل عن المؤسسة والحركة الاستعمارية بشكل أساسي، والذي أرجع تطوره إلى ما سمّاه بتشكّل الكلمة المطبوعة إلى جانب المقاهي (النموذج البريطاني)، والصالونات الفكرية (النموذج الفرنسي)، والطوائل المستديرة (النموذج الألماني). قدّم هابرماس في مؤلفه ما يشبه الجينالوجيا للفضاء العام في أوروبا وتحولاته، مقدّما المجتمع المدني ودوره في صياغة فضاء سياسي عام خارج نطاق سيطرة الكنيسة والبلاط الحاكم، والذي وفق تحليله شكّل نواة لفضاء سياسي علماني.

إلى جانب القصور المتبدّي في تحليله والذي رأى في الفضاء العام الأوروبي المتشكّل فضاء علمانيًا لا تطورًا للمسيحية الأوروبية، يمكن إبراز أن أولى تشكّلات العلمانية جاءت في خضم الهندسة الاستعمارية البريطانية للهند، حينما تأسست أول مدرسة تبشيرية للمسيحية الأوروبية كان منهاجها مقتصرًا على اللغة الانجليزية ومؤلفات من الآداب الانجليزية، بدلا من مقررات لاهوتية، لتطل المسيحية الأوروبية بشكل مستتر من خلال الآداب الانجليزية الأولى. جاء هذا “التطور” بعد صراع ما بين الأجهزة الاستعمارية للامبراطورية البريطانية، أي التيارات المسيحية التابعة للكنيسة الغربية من جهة، وتلك التابعة لشركة الهند الشرقية، حيث كان السبب وراء ذاك النزاع وما تمخّض عنه هو البحث عن النمط الأقدر على فرض الهيمنة المعرفية بإعادة تشكيل الهنود دون استثارتهم وتوليد ردود أفعال عنيفة لديهم. هذا الأمر أدى بدوره إلى فتح “نقاشات عابرة للبحار”، ففي ذاك الوقت الذي لم يكن في بريطانيا ذاتها أي من تلك المدارس، كانت هناك في الهند أولى تشكلّات المدارس التي اخذت طابعا “علمانيا”، وحقل الآداب الانجليزية كحقل معرفي أيضًا. إلى جانب ذلك، فان تشكّل وتوسّع خطوط نقل المعلومات في أوروبا والتي ذكرها هابرماس باعتبارها نواة لاحقة لقنوات المعلومات خارج البلاط الملكي، كانت الحركة الاستعمارية وما رافقها من توسع تجاري سببا رئيسيا فيها.

ولعلّ ما يجدر ذكره ختامًا، ضرورة إعادة النظر في ذاك الفصل التعسّفي، الذي مارسه بعض العرب والمسلمون، عندما رأوا في الفلسفة مخرجًا لما تعانيه الأمة، وذلك في محاولة منهم لتغليب ما ظنّوا فيه عقلًا على النقل ضمن الثنائية المصطنعة (العقل-النقل)، متغاضين أن تأريخ وتحقيب أوروبا لذاتها بفلسفاتها وأنماط حياتها ووجودها، وبتسمياتها التي تزهو بها (كالنهضة، التنوير، الحداثة)، ما هي إلا تلك المراحل التي عبّرت عن تصاعد وتيرة الموت والاستلاب الموجهين نحو باقي شعوب الأرض قاطبة، بدءًا من الحروب الصليبية إلى يومنا هذا.

وحتى في تلك النظرة التي ما زالت ترى في صيرورة أوروبا نموذجًا يحتذى به، تم تهميش الحرب ودورها في بعث الحياة الغربية، والتغطية على اعتبار الحرب البنية التحتية لأي معرفةٍ جديّة وتجديدية قابلة للحياة وملبيّة لضرورات الواقع. وما أكثر دلالة على ذلك، إلا استمرار تهاوي مئات آلاف المؤلفات حول النهضة العربية والإسلامية وآفاقها المحتملة منذ الانكسار إلى عصرنا الحالي،وهذا لا يعني بالطبع نفي أهمية المعرفة ودورها.

تابع/ي القراءة: إضاءات على المعرفة الغربيّة والحروب الاستعمارية (3)