هنا تأتي مهمة كسر حصارنا- نحن- على غزة، الذي أحكمناه حولها باعتبارنا لها مختصةً- حصراً- بالتضحية غالية الثمن، فنتضامن معها كأننا نتضامن مع شعبٍ بطلٍ شقيق.

لعبت غزة، عبر التاريخ، دوراً طليعياً في مقاومة المشروع الصهيوني في بلادنا فلسطين، وأنجزت مقاومتها، في محطاتٍ تاريخيةٍ عديدةٍ، نقلاتٍ نوعيّةً في المواجهة. في أواسط الخمسينيات، انطلق من غزة العمل الفدائي المُنظّم؛ أيّ قبل أكثر من عشرة أعوامٍ من التاريخ الرسمي “للطلقة الأولى” في العام 1965.

واجهت غزّة العدو بمقاومة مستمرة فاعلة أدت في محصلتها التاريخية إلى “كسر روح المشروع الصهيوني”، المتمثّلة بالتوسع الاستيطاني، وأجبرته للمرة الأولى في تاريخه الاستعماري على أرضنا، على الانسحاب من طرفٍ واحدٍ، وصولاً إلى خوض مقاومتها لسلسلةٍ من الحروب القاسية، التي تُعدّ أكبر وأعنف المواجهات العسكرية التي خاضها الشعب الفلسطيني على أرضه في التاريخ.

حقّقت غزّة كل ذلك، وهي تخضع لحصارٍ قاتلٍ “فلسطيني” وصهيوني وعربي؛ جعل الحياة بحدها الأدنى جحيماً لا يُطاق، في ظرفٍ جعل من غزّة ضحيةَ التقاءِ تقاطعاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ على جسدها المنهك.

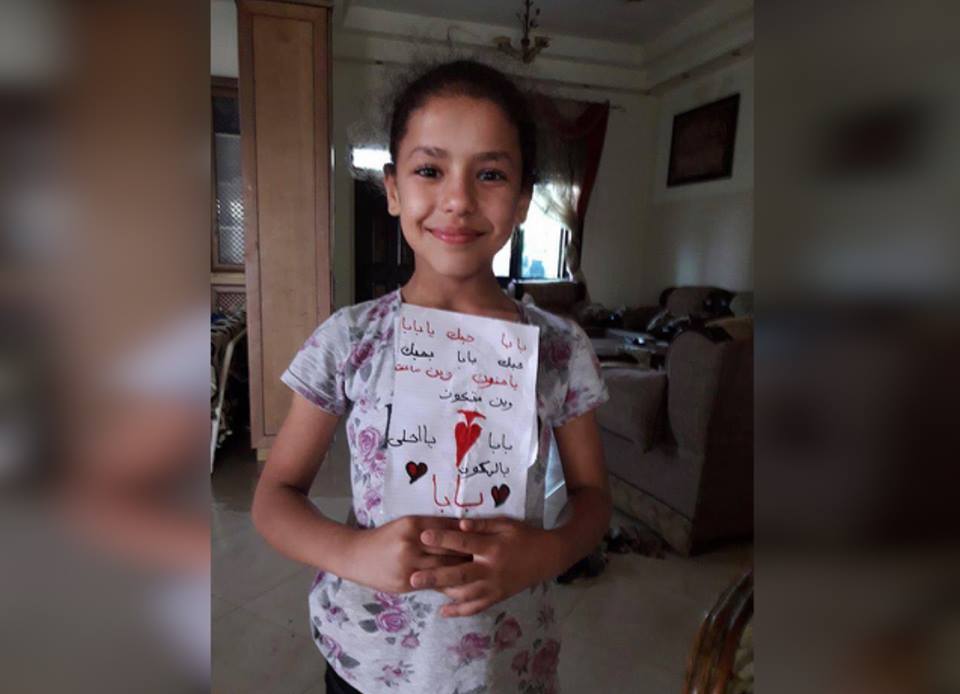

ضمن هذا الإرث النضالي الغني، تبلورت “الشخصية النضاليّة الغزيّة” كشخصيةٍ تجمع ما بين الجذرية الوطنية والإبداع النضالي. في هذا السياق جاءت “مسيرة العودة وكسر الحصار” في ذكرى يوم الأرض 30 آذار 2018، والتي ارتقى فيها 16 شهيداً، فضلاً عن مئات الجرحى، لتقدّم اقتراحاً سياسياً نضالياً، يتسق مع روح الهبة الشعبية المتواصلة منذ ما يُقارب الخمس سنوات. جاء ذاك الاقتراح ليجمع ما بين النضال لكسر الحصار، وإعادة توجيه النضال الفلسطيني نحو بديهياته النضالية؛ التحرير والعودة.

اتساقاََ مع هذا المشهد النضالي المتجه إلى المُستقبل، نُسجل الملاحظات التالية:

أولاً: بقدر ما يمكن اعتبار المسيرة “قراراً فصائلياً”، فهي في الوقت ذاته تعبيرٌ عن قرار شعبي غزّي، علامته المشاركة الجماهيرية الواسعة، متعددة الأطياف، والتي لا تزال ترى في العودة حلماً وهدفاً واقعياً لم تستنزفه السياسة الفصائلية. وهنا لا بد من التحوّط من اختزال المجتمع الغزّي في وظيفة “البيئة الحاضنة لفصائل المقاومة”، وإغفال ممارسته المجتمعية للسياسة والنضال خارج هذه الوظيفة.

ثانياً: إن النضال من أجل كسر الحصار على غزة هو نضالٌ من أجل الثوابت الوطنية، والتي أدى العبث بها إلى ما يسمى بـ”الانقسام السياسي”، والذي هو في حقيقته نتيجةٌ للعبث بأساسيات الصراع والثوابت الوطنية.

ثالثاً: تمثّل المسيرة استرداداً للشكل الفعلي الحقيقي للممارسة النضالية الشعبية، في الوقت الذي تحولت فيه العودة وإحياء ذكرى النكبة إلى طقوس فلكلورية احتفالية رمزية، إذ تقترح المسيرةُ العودةَ فعلاً وحقيقةً لا مجازاً، طريقها اجتياز الحدود المادية والنفسية، في داخل الوطن خاصةً.

رابعاً: إنّ المقاومة الشعبية هي مقاومةٌ شاملةٌ لا تعرف ثنائية العنف واللاعنف، ولا يجوز أن يتحول شعار المقاومة الشعبية، الذي جرى اختطافه، إلى مبرر للإدانة الضمنية أو الصريحة للمقاومة المسلحة. يأتي ذلك ضمن محاولات مُنظّمة للسطو على ما يسمى “بالتيار الثالث”، أي القوى النضالية الشعبية، من قبل قوى وشخصيات تابعة لأحزاب تعيش حالة احتضار سياسي، بهدف تجيير حالة المقاومة الشعبية لصالح رؤية سياسية تدعي أنها مفارقة لحالة الأزمة والانسداد الوطني.

خامساً: لا ينبغي المبالغة في وصف حالة العدو بالارتباك أمام هذا الشكل النضالي “السلمي”، والتعويل على “أننا نلعب في الملعب غير المريح للعدو”. فمن جهة، يتعامل العدو مع المسيرة كتحدٍّ أمنيٍّ مركبٍ، مهما بلغت صعوبة التعامل معه، يبقى تحدياً أسهلَ بكثير من المواجهة العسكرية الشاملة مع غزة، والتي يعمل جاهداً على تجنبها. ومن جهةٍ أخرى، فإن العدو يتعامل مع متظاهري غزة “كمسلحين”، ومنذ البداية كان العدو واضحاً في تأطير مسيرة العودة كتهديدٍ عسكريٍّ، لتمثّل تعليماتُ إطلاق النار بهدف القتل تجسيداً واضحاً لهذا التأطير.

ختاماً، إنّ الاحتفاء بسادتنا الشهداء وبطولاتهم لا يُجيز لنا أخلاقياً استسهال نزيف الدم الفلسطيني، والتقليل من الثمن الفادح للمواجهة، فالتضحيات الجسيمة تشكل عبئاً له استحقاقاته على كل من يعتبر ذاته منتمياً للخط السياسي المقاوم، فيحرضه هذا الشعور على بذل قصارى الجهد في إسناد معركة الشهداء ميدانياً. وهنا أيضاً تأتي مهمة كسر حصارنا- نحن- على غزة، الذي أحكمناه حولها باعتبارنا لها مختصةً- حصراً- بالتضحية غالية الثمن، فنتضامن معها كأننا نتضامن مع شعبٍ بطلٍ شقيقٍ.