بعد جولةٍ في خربة سبّة (متسادا عند الصهاينة)، توغّلتُ عصراً في وادي سيّال المهيب الذي يمتدُّ بطول 36 كم من تل عراد ويصبُّ في البحر الميت عند منطقة اللسان. وهكذا وبدون مقدّماتٍ، كان اللقاءُ بذئبٍ يخطو مُسرعاً نحو الشرق، سحرني هذا اللقاء، وحضرتْ دفعةً واحدةً كلُّ أشعار العرب حول لقاء العربيِّ الوحيد بالذئب وحيداً في صحراء الغربة والقلق. عدتُ بعد يومين إلى الوادي حاملاً معي اللحم، مُردّداً أبياتاً من قصيدة الفرزدق “وأطلسَ عسّالٍ” التي حفظناها في المدرسة، طامعاً في لقاءٍ أسطوريٍّ، وضعتُ اللحم مكشوفاً على صخرةٍ، وابتعدتُ أرقُبُه من بعيدٍ، وانتظرتُ، وانتظرتُ حتى طلعت النجمة، ولم يأتِ الذئب! لملمتُ خيبتي وعدتُ إلى البيت. في ذلك المساء، بدأتُ رحلتي الطويلة في “الركض وراء ذئاب فلسطين” … هذه بعضٌ من يومياتها.

بعد جولةٍ في خربة سبّة (متسادا عند الصهاينة)، توغّلتُ عصراً في وادي سيّال المهيب الذي يمتدُّ بطول 36 كم من تل عراد ويصبُّ في البحر الميت عند منطقة اللسان. وهكذا وبدون مقدّماتٍ، كان اللقاءُ بذئبٍ يخطو مُسرعاً نحو الشرق، سحرني هذا اللقاء، وحضرتْ دفعةً واحدةً كلُّ أشعار العرب حول لقاء العربيِّ الوحيد بالذئب وحيداً في صحراء الغربة والقلق.

عدتُ بعد يومين إلى الوادي حاملاً معي اللحم، مُردّداً أبياتاً من قصيدة الفرزدق “وأطلسَ عسّالٍ” التي حفظناها في المدرسة، طامعاً في لقاءٍ أسطوريٍّ، وضعتُ اللحم مكشوفاً على صخرةٍ، وابتعدتُ أرقُبُه من بعيدٍ، وانتظرتُ، وانتظرتُ حتى طلعت النجمة، ولم يأتِ الذئب! لملمتُ خيبتي وعدتُ إلى البيت. في ذلك المساء، بدأتُ رحلتي الطويلة في “الركض وراء ذئاب فلسطين” … هذه بعضٌ من يومياتها.

عن العربيِّ وذئبه

يحتلّ الذئب موقعاً مُميزاً في الأدب والتراث العربي، فتعدّدت كِناه وأسماؤه وأساطيره، وراقبه العرب وتعرّفوا إلى صفاته الجسدية، ووصفوا كلّ عضوٍ من أعضاء جسده، فقالوا في وصف أطرافه إنّه عاري الأشاجع: بروزُ عروق يديه ورجليه من الهُزال. حتى وصل بهم الهوس به إلى تفحّص رجيعه. خلعوا عليه صفة الريح، فيقولون تذاءَبت الريح؛ أي يجيءُ من ههنا وههنا، فيُتخيل أنها عدّة ذئابٍ من أكثر من جهةٍ، ليحسبه الناظرُ أكثرَ من واحدٍ. وسمُّوه بما لا يُعدُّ من الأسماء، منها ابن الأرض وسيّد الرمل، والسرحان والأطلس؛ أيّ الأغبر. ولكلِّ اسمٍ تعبيرٌ عن صفةٍ مميزةٍ رأوها فيه.

ولعلّ ما قصدوه بالسبع هو الذئب حصراً، ووصفوا صفاته الخُلقية، وتعرّفوا إليها بالمعاشرة؛ فلم يقنع العربيُّ بمراقبته ووصْفه، فطمع بمصاحبته، ليوقد ناره ويقتسم معه طعامه الشحيح، وخاصّةً “ذؤبان العرب”؛ أيّ الصعاليك الذين لبسوا فراء الذياب، واعتبروه أخاً لهم في الجوع والقنص؛ فالجوع صفةٌ لازمةٌ للذئب العربيِّ “أخو قنصٍ يُمسي ويُصبح مُقفِراً” (النابغة الجعدي). وقال عنه الطرماح: “أخو قفرةٍ يضحى بها ويجوع”، وقالت العرب: “أجوعُ من ذئبٍ”، لأنّه دهره جائع. كما رأوا فيه مخلوقاً قلقاً دائمَ اليقظة؛ فهو طريد الإنسان، ومُتيقّظٌ للقنص في الوقت ذاته، فقالوا: “ينام الذئب بإحدى مُقلتيه”، ومثل ذلك ما قاله بدو النقب شعراً:

واسهر لمّا الليل يَبرد نسيمه

وأنام نوم الذيب في أرض المخافات

وإن كانت الذئاب أكثر الحيوانات اجتماعيةً، إلا أن طلب القوت الشحيح في الصحراء أجبرها على الصيد متفرقةً وحيدةً، ولهذا كان لقاء شعراء العرب دوماً بذئبٍ وحيد:

لقيت عليه الذئب يعوي كأنّه خليعٌ خلا من كل مالٍ ومن أهل (امرؤ القيس)

وعندما أدار الشنفرى ظهره لقومه، متمرّداً عليهم، اتخذ من حيوانات الصحراء أهلاً، وعلى رأسها الذئب:

لَعَمْرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيقٌ على امْرِىءٍ سَرَى رَاغِبَاً أَوْ رَاهِبَاً وَهْوَ يَعْقِل

وَلِي دُونَكُمْ أَهْـلُـون: سِيـدٌ عَمَلَّـسٌ وَأَرْقَطُ زُهْلُـولٌ وَعَرْفَـاءُ جَيْـألُ

هُــمُ الأَهْـلُ لا مُسْـتَودَعُ السِّرِّ ذَائِعٌ لَدَيْهِمْ وَلاَ الجَانِي بِمَا جَرَّ يُخْـذَلُ

واستأنسوا بعواء الذئب:

فاستأنستُ للذئب إذ عوى وصوّت إنسانٌ فكدتُ أطيرُ (الأحيمر السعدي)

مع أنهم اعتبروه صوتَ قلقٍ وحُزنٍ، وسمّوا عِواءه تطريباً؛ إذا تنادت، فردّت بعضُها على بعضٍ. فيما تشير بعض الدراسات إلى أنَّ قبائل الأسكيمو تفهم عواء الذئاب وتسترشدُ به في الوصول إلى الأيائل.

كما يُعتبر إطعام الذيب من مآثر العرب من قديم الزمان، حيث قصة “مطعم الذيب” وصولاً إلى زماننا هذا “معشي الذيب”:

يبيت يرامي الذئب دون عياله ولو مات لم يشبع عن العظم طائره (الفرزدق)

ولا يخبرنا الإرث العربي عن اعتداء الذئب على الإنسان حيّاً، وإن كانت الذئاب تجتمعُ على قتلى المعارك: تركته بأسفل وادٍ من أخلّة شلوُهُ – تمزقُّه ذؤبانُه وجيائلُه (طرفة بن العبد). بالمقابل، لم يقتله العربيُّ إلا لشحّ القوت، طلباً للحمه، أو استشفاءً بلحمه؛ حيث جعلوا لكلّ عضوٍ منه وظيفةً علاجيةً، فيقال عند البدو: “شبعةٌ من ذيبْ تغني عن مية طبيبْ“.

ولعلّ أشهر حادثةٍ لقتل الذيب والتنكيل به، عندما تراءت ليلى للمجنون في غزالةٍ جميلةٍ وديعةٍ، فانقضّ عليها الذئب، وهو هائمٌ بليلاهُ فيها، فرماه بسهمٍ وحرق جثته انتقاماً. وبهذا، تكون هذه قصة ليلى والذئب عند العرب قبل أن تسطو على عقولنا القصةُ الأوروبيةُ. يقول المجنون:

رأيت غزالاً يرتعي وسط روضةٍ فقلتُ أرى ليلى تراءت لنا ظهراً

فما راعني إلّا وذئبٌ قد انتحى فأعلّق في أحشائه الناب والظفرا

فأذهبَ غيظي قتله وشفى جوىً بقلبي أنَّ الحرَّ قد يُدرك الوترا

ومع أن المشهور عن الذئب غدره، إلا أنّ الشاعر العربي حذّر الذئب من غدر الإنسان:

تقرّب حتى قلتُ له لم يدن هكذا من الإنس إلا جاهلٌ أو مضللٌ ( كعب بن زهير)

وتعجّب أعرابيٌّ من جرو ذئبٍ ربّاه، فلما كبُر افترس غنمه، فقال متعجباً:

“فمن أنباك أنّ أباك ذيبُ”.

وهذا غيضٌ من فيضٍ؛ إذ إنّ أحاديث العرب وأشعارهم حول الذيب كثيرةٌ مثيرة، ومن مظاهر عقوقنا لهذا الإرث الرائع الغنيّ اقتصارُ رؤيتنا له كخرافاتٍ أو فلكلورٍ، وعدم اعتبارها معرفةً للحيوان، إذ إنّ العرب قدّموا وصفاً غنياً ماتعاً للذئب ومعاشِه وعلاقته بالأرض والنبات والإنسان والحيوان، وطبائعه لا تقلّ دقةً عن الدراسات الحديثة في علم الحيوان للذئاب، وما يجدر التنبيه إليه ذلك التشابهُ الساحرُ بين علاقة العربي بالذئب وأساطيره مع الكثير من شعوب العالم، وخاصّةً سكان أمريكا الأصليين.

ذئاب الشمال وذئاب الجنوب

عاشت الذئاب في بلادنا فلسطين منذ القدم، كما تدلُّ عليه الكثير من أسماء الأماكن في بلادنا من مثل؛ وادي الذياب، وادي الذيبة، وتل الذيابة، وخربة أم الذياب، وعراق الذيب، وجبّ الذيب، وجبّة الذيب، وجبل الذيب، وبير السبع، وحيط الذيب، وخريبة الذيبة ورجيم الذيب. وكما تدلُّ عليه الكثير من المرويات حول اللقاء بالذئب والصراع الدائم ما بين الراعي والذيب. فعلى سبيل المثال، يخبرنا أهالي قرية زكريا المهجرة، قضاء الخليل، أنّ الذئب هاجم غنمات الشيخ حسن، صاحب مقام الشيخ حسن في القرية، فاستغاث الشيخ حسن بأبيه الوليِّ الصالح الشيخ محمد، فتحوّل الذئب إلى حارس لغنمات الشيخ، ورافقها إلى حظيرتها.

وتواترت القصص حول ذئاب ونمور حُرش “ظَهرة الهيتري” ما بين صابرين وزمارين وأمّ الجمال قضاء حيفا، وصاح لاجئٌ محرورٌ بوجع البلاد في عين “دامية” في قرية لوبيا المهجرة، قائلاً:

يا دامية بعد العمار دمار

بعد جرّ المناسف تنبتي مرار

يا دامية بعد العمير تسيبي

ياما تفتّل بيكي كل سبع وذيبة

ويقول فلاحو بلادنا إذا عوى الذيب عِواءً ممدوداً: يجوح الذيب، ويعتبرونه نذيرَ شؤمٍ، وشبيهاً بالنياحة على ميّتٍ. وأما بدو النقب فيسمّون عِواءَه العالي بالقَنيب:

وأقنب قنيبَ الذيب في رأس مرقب

مِن حَر مابِه قام يِنَهش جنُوبَـه

وللإشارة لهوان الغريب خارج وطنه، يقول بدو النقب: “الرجل في بلادُه ذيب، وفي بلاد الناس حصيني“، كما قالت الحاجة وضحة العقبي على لسان زوجها الشيخ سلمان الهزيل في شهادتها على نكبة النقب. وكان من عادات أهل النقب إذا ما أرادوا أن يدفعوا الموت عن مواليدهم الرضّع، أن يصطادوا ذئباً ويسلخوا الجلد من حول فمه، ومن ثمّ يجعلوه على شكل إطارٍ دائريٍّ يمرّرون الرضيع من خلاله، كأنّ بمروره من “فم الذيب” قد مات ميتته المكتوبة واستنفدها.

في الثلاثينيات، اختفت الذئاب من سهل سارونا المُمتدّ ما بين جبل الكرمل شمالاً ويافا جنوباً، وفي المناطق الجبلية ما بين القدس والخليل. ويتركّز تواجد الذئاب، في أيامنا هذه، في جنوب فلسطين في ديار النقب أساساً، وبشكلٍ أقلّ في شمال الجليل وهضبة الجولان، إلا أنّها تزحفُ نحو الجنوب؛ فقد شوهدت مجموعةٌ منها مؤخّراً بالقرب من مجدّو، وفي منطقة بيسان والأغوار.

وتنتمي ذئاب بلادنا إلى سلالتين، الذئب العربي (Canis Lupus Arabs)، وتنتشر في جنوب فلسطين في وادي عربة والنقب الأوسط وصحراء القدس، وخاصّةً وديان البحر الميت، وإلى سلالة الذئب الرمادي (الذئب الهندي أو الإيراني)، (Canis Lupus Pallipes)، وتنتشرُ في شمال فلسطين والجولان المحتل، وتوسّعت رقعة انتشارها حديثاً، ووصلت إلى بيسان والأغوار الشمالية وخربة الشونة (بنيامينا) جنوبي حيفا، ويقدّرُ عديدها من السلالتين ما بين 300- 400 ذئبٍ، وفقاً لإحصائيات العام 2015.

يُعدُّ الذئبُ العربيُّ أصغرَ سُلالات الذئاب حجماً وأخفُّها وزناً (18 كغم في المتوسط). ينشطُ قُبيل الغروب حتى الفجر، وقد يقطع في الليلة الواحدة 40-50 كم، إذ تحب الذئاب التجوال لمسافات بعيدة. في هذا الصدد، كان قد سرح ذئبُ عربيُّ ثبّت عليه الصهاينة جهازاً للتتبّع، فسافر من وسط وادي عربة وقطع الحدود إلى الأردن، ومن ثم السعودية، وعاد بعد شهرٍ ونصف.

إنّ الذئب يخرج قانصاً حصّته من هذه الدنيا وحيداً، أو برفقة ذئبٍ آخر في العادة. تتزاوج الذيبة في الشتاء وتضع في بداية الربيع، وتلدُ في البطن الواحد من 5 -6 جراء، وعادةً ما تعيش 8 من كلّ عشرة جراء، والذيبة أمٌ رؤومٌ، ولهذا قالت العرب “أبرُّ من ذئبٍ بولده”. تنقلُ الذيبة جِراءَها من وِجارٍ (بيت الذيب) إلى آخر، من 5 إلى 9 مراتٍ، حمايةً لها قبل اعتمادها على نفسها. ولا تنام عندها، وإنّما تحرسها من مكانٍ قريبٍ، ويتعاون القطيع كله في العناية بالجراء وإطعامها.

ومع أنّ العرب يرون في الذئب العربي حيواناً شهماً لا يأكل إلا ما يصطاده، إلا أنّه وبحسب دراسات “سلطة حماية الطبيعة الصهيونية” المكثفة على ذئاب بلادنا، تبيّن أنّ ذئاب الجنوب تعتمد أساساً على جثث الحيوانات التي يلقي بها مُربّو الماشية والطيور. وقد جار الزمان على الذئب العربي، ذئبُ الشعراء والفرسان، فصار يقتاتُ على “المعونات” التي تقدّمها له “سلطة حماية الطبيعة الصهيونية” في 12 محطة إطعامٍ بتمويل صندوق الحياة البرية العالمي (World Wildlife Fund) ؛ باعتبارها حيواناتٍ مهدّدةً بالانقراض. وأما بقية طعامه فمِن اصطياد الأرانب البرية والشنار وفئران الصحراء، وقد يُغير على الجديان وصغار الوعول، كما يأكل الذئب العربي التمر والتين.

وتُظهر “كاميرات” المراقبة التي نصبها الصهاينة، صراعاً ما بين الضباع المُخطَّطة والذئب العربي على جثث الحيوانات، وعادةً ما يطرد الضبعُ الذيبَ، إلا إذا استقوت عليه الذئاب بالعدد. وقد تحدّث العرب كثيراً عن لقاء الضبع بالذيب وصراعهما على الفرائس، وكان العربيُّ يدعو الله أن تجتمع الذئاب والضباع على غنمه فتتعارك وينجو حلاله، ووصف تأبط شراً اجتماعها على قتلى هذيل:

تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ – وترى الذئب لها يستهلُ

وأما ذئاب الشمال، فأكبرُ حجماً وأثقل وزناً (26 كغم) وقد تصل إلى 32 كغم، وتعتاشُ أساساً على صيد الغزلان والخنازير البرّية، ومع أنها تعتاشُ على الصيد والإغارة على اللحم الصهيوني الحيّ، إلا أنّها لا تسرح بعيداً، حوالي 15 كم في الليلة. تصطاد ذئاب الشمال وحيدةً في الصيف، وفي جماعاتٍ في الشتاء، وقد تعلمت ذئاب الشمال أن تكمُن لطرائدها في مواقعَ محدّدةٍ عُرِفت بالتجربة أنّها مساراتٌ معتادةٌ للغزلان والخنازير البرية. كما أنها تُغير على حظائر البقر وتفتكُ خاصّةً بالعجول حديثة الولادة، وتُكبّد الصهاينة خسائرَ كبيرةً، فيلاحقونها بالرصاص والسمّ.

تتزاوجُ في الشتاء، ولكنها تلدُ في شباط وآذار ما بين 4-5 جراء، وذيبة الشمال لا تُبدّل وِجار جرائها سوى مرةً أو مرتين، وعادةً ما يعيش 6 من كلّ 10 جراءٍ. وفي الجولان، يوجد تجمّعُ الذئاب الأكثف في العالم بالنسبة للمساحة. وعادةً ما تسكن ذئاب الشمال أطلال البيوت والمواقع العسكرية السورية المتروكة، ويعيش قطيعٌ منها في حقلٍ للألغام مُحاذٍ لموقع تل العزيزات الدفاعيِّ السوريِّ المطلِّ على جبال الجليل وسهل الحولة، ويخطّطُ الصهاينة إلى تحويل الموقع وما حوله إلى محميةٍ طبيعيةٍ يراقب فيها الزائر الذئاب من بعيدٍ، وفي الوقت ذاته يتعرّفُ على ما يسمّونه بإرث المعركة الصهيوني (מורשת קרב)؛ أيّ التاريخ العسكري والقتالي للموقع. يقول الشاعر الصعلوك أبو خراش الهذيلي واصفاً دياراً خَرِبةً سكنتها الذئاب:

أمسى سقامٌ خلاءً لا أنيسَ به – غير الذئاب ومُرّ الريح بالغرف

أدّى الاستيطان الصهيوني البشري والزراعي في وادي عربة وما رافقه من توفّر الغذاء إلى منازعة الذئب الهنديِّ الأكبر حجماً الذئبَ العربيَّ ديارَه. يفيد علماء الحيوان بوجود سُلالةٍ ثالثةٍ من الذئاب في فلسطين في منطقة صحراء القدس، ذئب بحر قزوين (Canis Lupus Campestris)، وهذا التنوع في سلالات الذئاب لا مثيلَ له في العالم بالنظر إلى مساحة فلسطين الصغيرة، التي وصفها الإرهابي هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين بأنّها “في حجم محافظةٍ صغيرةٍ وفي تنوّع قارّةٍ“.

ذئاب فلسطين وحيواناتها طرائد للمستعمِرين

مع توافدِ عشرات الرحالة والمستكشفين، الذين يحملون الكتاب المقدّس في يدٍ وبندقية الصيد في اليد الأخرى، بدأت حكاية حيوانات فلسطين مع الاستعمار (الاستدمار في مصطلح أهل الجزائر). دعونا نبدأ هذه الحكاية من العام 1806، عندما وصل بلادَنا المبشّرُ الأمريكي “وليام تومبسون” (William McClure Thomson)، وقدّم في كتابه “أرض الكتاب” وصفاً لرحلته في جغرافيا الكتاب المقدس، وما ورد فيه من حيوانٍ ونباتٍ. ووثّق لقاءه بالذئاب في العديد من الأماكن في صفد والكرمل وغيرها. وقد عاصر ودوّن مشاهداته حول ثورة الفلاحين الفلسطينين ضدّ الحاكم المصري إبراهيم باشا في العام 1834.

وما يهمّنا في رحلة “تومبسون” أمران؛ الأوّل هو حديثُه عن ازدياد حالات افتراس الذئاب للأغنام بسبب مُصادرة الأسلحة النارية من قبل إبراهيم باشا بعد قمع الثورة، والثاني أنّ “هنري بيكر تريسترام” (Henry Baker Tristram)، مؤسّس علم الحيوان في بلادنا فلسطين، حسب الرواية الاستعمارية لهذا العلم، قد استخدم كتاب “تومبسون” كدليلٍ سياحيٍّ لرحلاته في بلادنا. ومن دلائل العقد النفسية الاستعمارية عند هؤلاء الحجاج إلى البلاد المقدسة، تفسير بعضهم لانتشار الحيوانات البرّية المفترسة في بلادنا بأنّها طريقة الرب للفتك “بمُغتصبيها” لكي تعود إلى أصحابها العبرانيين.

وكما أسلفنا القول، فإنّه في التأريخ الاستعماري لعلم الحيوان في بلادنا فلسطين، يُعتَبر “ترسترام”، الأبَ المؤسّس لعلم الحيوان في فلسطين، إذ قام بعدة جولاتٍ في فلسطين، في الأعوام 1858 و1863 و1872، مركّزاً على وصف معالم فلسطين الطبيعية وحيواناتها ونباتاتها ضمن مسعاهُ لاستكشاف أرض الكتاب المقدس .

يقول “تريسترام” في “مسح فلسطين الغربية”، في العام 1885: إنّ وجود الذئاب شائعٌ في فلسطين، وعادةً ما تُشاهَد وحيدةً، ويقول إنّ ذئاب فلسطين أكبرُ وأقوى من الذئاب الأوروبيّة، وتوجد في جميع أنحاء فلسطين، ويذكر أن ذئباً كان يأتي كلّ مساءٍ إلى دير مار سابا ليأخذ حصّته من الطعام الذي يلقيه له رهبان مار سابا، وعندما تلحقُ به مجموعةٌ من الذئاب، كان يطردُها.

في نهاية القرن الـ19 بدأ مصطلح “الانقراض” ينتشرُ في أوروبا، ومع شيوعه تكاثرت المتاحف الطبيعية، وما تحويه من مجموعاتٍ مُحنّطةٍ من الحيوانات، وسيلةً لحفظ هذه الحيوانات للأجيال القادمة.

في بلادنا فلسطين، كان الدافع الدينيُّ الاستعماريُّ للرحالة الأوربيين والأمريكان هو المحرّك الأساسي لدراسة الحياة الحيوانية والنباتية في بلادنا وربطها بالكتاب المقدس، وذلك مثل اللص الألماني الأب “شميتس” (Schmitz)، المدير الثاني لمدرسة شميدت للبنات، الذي جاء بلادنا غازياً وسارقاً لحيواناتها التي كان يبيعها مُحنطّةً للمتاحف الأوروبية.

في العام 2006، تبرّعت “الرابطة الألمانية للأرض المقدّسة المسيحية” بمجموعته كاملةً من حيوانات فلسطين لجامعة تل أبيب. وبعد افتتاح متحف التاريخ الطبيعي الصهيوني المُقام على أراضي قرية الشيخ مونّس قبل حوالي الشهرين، نُقلت المجموعة لتُعرض هناك. وفي ذات السياق، جاء نشاط الحاخام اليهودي يوسف شوارز (184-1865)، الذي تتبّع حيوانات التوراة في بلادنا، تبعه البارون روتشيلد الذي زار فلسطين “لاستكشاف” طيور بلادنا ونقلها مُحنّطةً إلى أوروبا، ولا زالت معروضةً في متحفه في لندن إلى يومنا هذا، وروتشيلد هذا هو المقصود بـ”عزيزي اللورد روتشيلد” الذي وجّه له بلفور رسالته المشؤومة، والتي عُرفت لاحقاً بـ”وعد بلفور”.

حفلةُ صيدٍ مجيدةٌ: المشروع الصهيوني وحيوانات فلسطين

في العالم 1902، وصل بلادنا الناشط الصهيوني وعالم الحيوان “إسرائيل أهاروني” (Israel Aharon). وفور وصوله مستوطناً، بدأ بأبحاثه على حيوانات فلسطين ومراقبتها حيّةً في بيئتها الطبيعية، مع التركيز على دراسة الحيوانات المذكورة في التوراة. وقد قام برفقة الصياد المحترف “يحزقيل حنكين” برحلات صيدٍ مُكثّفةٍ في ربوع بلادنا، أشهرها اصطياد الدبّ الأخير من فصيلة “الدبّ البنيِّ السوريِّ” في شمال بلادنا فلسطين في العام 1917. ويعدُّ “حنكين” من مؤسِّسي منظمة “الشومير” الصهيونية العسكرية في العام 1906.

وفي كتابه “مذكرات عالم حيوانٍ عبريٍّ”، سَجّل أهاروني مذكراته عن رحلات الصيد هذه، وعن عمله في البعثة العلمية العثمانية؛ فقد كان السلطان عبد الحميد الثاني في العام 1908 قد عيّنه وعالم النبات “آرون آرونسون” في البعثة العلمية العثمانية “لاستكشاف” ودراسة البحر الميت. وقُبيل وخلال الحرب العالمية الأولى، سيؤسس “آرنسون” وشقيقته مجموعة “نيلي” التي قدّمت خدماتٍ استخباراتيةً تجسّسيةً لصالح الإنجليز.

كان المستوطنون الصهاينة الأوائل ينظرون نظرةً عدائيةً إلى حيوانات بلادنا فلسطين؛ فقد رأوا “الأرض الموعودة” أرضاً بائسةً لا قيمة لها، تنتظرُ تخليصها من بؤسها من قبل الصهاينة! وبذلك، كانوا على قناعةٍ بأنّ أهلها سيسعدون بالتخلُّص منها ببيعها. وقد اعتبروا انتشار الحيوانات البرية فيها دلالةً على كونها أرضاً مهدورةً “Waste Land” وغير مُستغلةٍ، ترتعُ فيها الحيوانات المتوحشة من ذئابٍ وفهودٍ ودببةٍ وتماسيح.

كتب هرتزل في الدولة اليهودية:

“عندما سنقوم بالتخلُّص من الوحوش البرّية في فلسطين، لن نقوم بذلك باستعمال الرماح والسهام مثل ما فعل الأوربيون في القرن الخامس عشر، وإنما سنقوم بتنظيم حفلة صيدٍ مجيدةٍ نجمع الحيوانات في مكانٍ واحدٍ، ونلقي في وسطها قنبلة “ملينيت” شديدة الانفجار للقضاء عليها بشكلٍ جماعيٍّ”.

هذا العداءُ للطبيعة البرية كان يتّسقُ مع اليوتوبيا الصناعية لفلسطين، فعلى النقيض من الدعاية الصهيونية، لم تكن الزراعة في بدايات الاستيطان الصهيوني ذات أهميةٍ؛ فالمشروع الصهيونيُّ كان يرى ذاته مشروعاً صناعياً مالياً وليس زراعياً، إذ كانت المشاريع الزراعية الأولى في “المشوفات” الصهيونية مشاريعَ فاشلةً إنتاجياً، ولم تكن لتصمد بدون الدعم المالي “إدموند روتشيلد”، وكانت مثلها مثل المشاريع الزراعية الاستعمارية التقليدية؛ تعتمدُ على الأيدي العاملة المحلية.

وبعد الطفرة الإنتاجية للزراعة الرأسمالية المُعتمِدة على “التكنولوجيا” والرّيِّ والسماد الكيماويِّ، بدأت تنشأ بين المستوطنين الصهاينة روحيّةُ الارتباط بالأرض والطبيعة، تجسّدت في نزعةٍ رومانسيةٍ نحو الحيوان والنبات والطبيعة كوسيلةٍ للارتباط بأرض الميعاد، واستملاكها روحياً بعد استملاكها استيطانياً.

ففي العشرينيات، وصل فلسطينَ “أرون دافيد غوردون”، المستوطنُ الروسيُّ “والمعلمُ الروحيُّ” المتأثر بتعاليم تولستوي في الزهد والتقشف، مُساوياً ما بين الصهيونية والعمل في الأرض، ومشيّداً لحب الطبيعة في المشروع الصهيوني، قائِلاً: “الطبيعة للإنسان كالماء للسمكة”؛ حيث الطبيعة، طبيعة بلادنا فلسطين، ملاذٌ للأرواح اليهودية المُغتربة”، كما كان ناقداً للتعامل النفعيَّ البحت مع الطبيعة كوسيلة إنتاجٍ تتحدّدُ قيمتها بإنتاجيتها فقط.

حديقة الحيوانات كجهازٍ استعماريٍّ: “الحمل والذئب يرعيان معاً”

في كانون الأول 1938، افتتح الصهاينة حديقةَ الحيوان “الأولى” في فلسطين، في تل أبيب. جاءت الحديقة لتقوم بدور وظيفةٍ تعليميةٍ لتقوية العلاقة ما بين المستوطنين الصهاينة والحياة البرّية في بلادنا فلسطين، وكتعبيرٍ كذلك عن حضاريّة “اليهوديِّ الجديدِ” المتفاعل مع الحياة في مُقابل اليهوديِّ القديم الضعيف المُنزوي: يهودي الغيتو. وظهرت الأيديولوجيا الاستيطانية واضحةً جَليةً في تصنيفُ الحيوانات إلى “صابرا סברא” للحيوانات المحلية و”عوليه עולה”.

كانت المعروضات الأولى في الحديقة بالأساس حيوانات فلسطين التوراتية. تبعها في العام 1940 افتتاح حديقة الحيوان التوراتية في القدس، والتي سيقوم المسؤولون عنها بعد قيام “إسرائيل” بوضع حملٍ في قفص ذئبٍ، دلالةً على تحقُّق النبوءة التوراتية “الحمل والذئب يرعيان معا”! وانتهت التجربة المقدّسة بالتهام الذئب للحمل.

بتبرعٍ سخيٍّ من “قدري بيه”، سكرتير وزير الزراعة المصري، أهدت حديقةُ الحيوان في الجيزة حديقةَ “تل أبيب” أسديْن عند الافتتاح، تبعها هديةٌ ثانيةٌ في العام 1941 بمجموعةٍ من النسور والنعام. بالمقابل، أهدت حديقة “تل أبيب” في العام 1939 الواوي الفلسطيني (ابن آوى)، إلى عدّة حدائق في العالم. وفي العام 1946، قتل شرطيٌّ بريطانيٌّ أنثى فهد في جبال صفد، واحتفظ بجروها الصغير، وقام لاحقاً بمنحه هديةً لحديقة “تل أبيب”، وأطلق الصهاينة على ابن فهدتنا القتيلة اسم “تيدي”.

صهيونية الحيوانات البرية: من إيران إلى قلقيلية

في أواسط الثمانينيات، أقامت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” حديقة الحيوانات في قلقيلية، وذلك وسيلةً للتأثير السياسيِّ على العرب من خلال إسعادهم وترفيههم، وقد زوّدت حديقتا تل أبيب والقدس الصهيونيتان الحديقة الجديدة بالحيوانات، علماً بأنّ معظم الحيوانات التي تمّ “التبرُّع بها” للحديقة الفلسطينية كانت حيواناتٍ تعاني من إشكالياتٍ صحيةٍ أو نفسيةٍ، مثل زرافةٍ تمّ التبرُّع بها للحديقة لأنها كنت مشوّهةً خِلقياً، وفيلٍ مكتئبٍ لم يستطع التأقلم مع باقي الفيلة في “سفاري رمات غان”، وكذلك بعض الحيوانات التي أصبحت فائضاً عن الحاجة، وتُشكّل عبئاً مالياً على الحدائق الصهيونية، فتمّ التبرّع بها بعد تعثّر تصديرها إلى خارج فلسطين لإشكالياتٍ قانونيةٍ بيطريةٍ.

“أفينوعم لوريا”، كبيرُ موظّفي “سلطة حماية الطبيعة” الصهيونية، كان المسؤولَ عن الفريق الذي شكّلته “الإدارة المدنية” للتخطيط والإشراف على حديقة حيوان قلقيلية، يعاونه “لوفنسون”، كبيرُ بيطريّ حديقة “سفاري رمات غان”. يؤمن لوريا بأنّ للحيوانات البرية وظيفةً في بناء المشروع الصهيوني في بلادنا فلسطين مثلها مثل البشر؛ فإذا كان الاستيطان الصهيونيُّ هو عودة اليهوديِّ من الشتات إلى “أرض الوطن”، فكذلك على الحيوانات المنقرضة المذكورة في التوراة، أن تعود إلى “أرض الوطن”، لهذا نشط “أفنوعم” في العمل على عودة الحيوانات البرّية التوراتية إلى “موطنها” الأصلي.

وقد أنشأ الصهاينة لهذا الغرض مركزَيْ تأهيلٍ لتكاثر هذه الحيوانات وأقلمتها للحياة في فلسطين، بما يشبه مراكز تأهيل واستيعاب “المهاجرين” الجدد، الأول في جبل الكرمل، والثاني في عين غضيان (يوطفاتا)، 20 كم شمال المرشرش “إيلات”. يُسمِّي “لوريا” هذه العملية “بصهيونية الحيوانات البرية”.

قُبيل الثورة الإسلامية في إيران، حصل الصهاينة على إذنٍ من عبد رضا بهلوي، شقيق شاه إيران المخلوع، بنقل 4 غزلان من سلالة “الغزال الفارسي” إلى فلسطين، وهو الصنف الوحيد من ذوات الأظلاف التي سُمح لليهود بأكلها، وقد كان مُنتشراً في فلسطين إلا أنّه انقرض. وما يهمنا هنا ليس الحصول على الإذن، وإنما طريقةُ الحصول عليه! وإليكم قصّتها يرويها “أفينوعم”:

“في العام 1978، عَرفتُ أنّ عبد رضا بهلوي، هاوي جمع قرون الغزلان والوعول، بحاجةٍ إلى قرون أيلٍ ذكرٍ طولها أكثر من مترٍ واحدٍ ليكمل مجموعته، فقمتُ بترتيب رحلةٍ لصيد الغزلان في برّية “إسرائيل” ولم نعثر على الحيوان المطلوب، ولكنّي كنتُ أعرف أنّ هناك ذكرَ غزالٍ كبير القرون في محمية عين غضيان الطبيعية، اصطحبتُ بهلوي إلى المحمية، وأحضرتُ الغزال وسحبتُ مسدّسي وأطلقتُ النار عليه، وبهذا حصل بهلوي على قرونه، فَرِحاً لاكتمال مجموعته. وبعد أن عاد إلى إيران، اتّصل شاكراً وعرض سيارتَيْ “مرسيدس” من النوع الفخم كهديةٍ مقابل قرون الغزال الفلسطيني”. (يا حسرتاه على بلادنا، وقد اجتمع عليها الأوغاد من كل حدبٍ وصوبٍ)!

ويكمل “أفينوعم”: “شكر المديرُ بهلوي على كرمه، وطلب منه استبدال المرسيدس بذكرين وأنثييْن من نوع الغزال الفارسي الذي يوجد آخر مجموعةٍ منه في العالم في إيران. لسوء الحظ، اشتعلت أحداث الثورة الإسلامية، قبل أنّ يتمّ نقل الغزلان. فقمنا بإرسال وحدةَ صيدٍ سرّيةٍ بإشراف الملحق العسكريِّ الصهيونيِّ في السفارة “الإسرائيلية” في طهران لاصطياد الغزلان وتهريبها في صناديق السفارة على الرحلة الأخيرة لشركة “إل عال” الصهيونية إلى فلسطين”.

فإذا ما ذهبتَ إلى “حديقة الحيوان التوراتية” على أراضي قرية المالحة المهجّرة، أو إلى محمية الحيوان على جبل الكرمل ورأيت “الغزال الفارسي”، فتذكّر غزال عين غضيان القتيل بمسدّس حارس المحمية الطبيعية

“ما أعظمه من خروفٍ الذي استطاع البقاء وسط سبعين ذئباً”

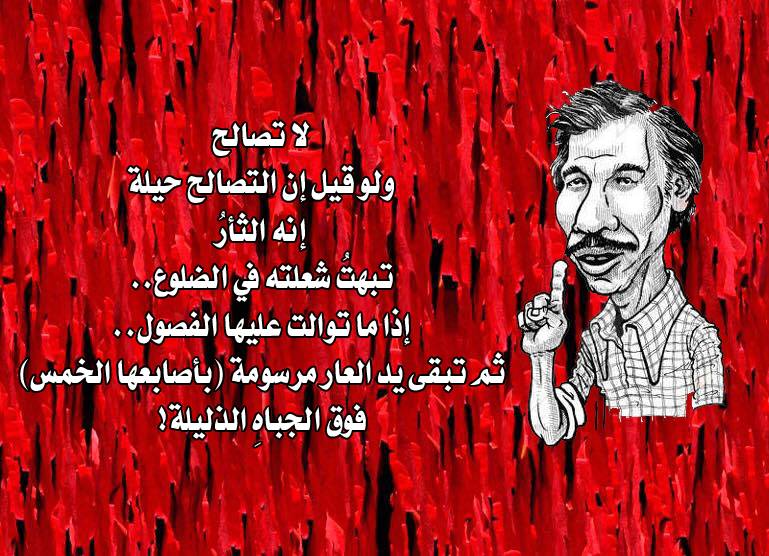

في أدبياتهم السياسية، يُكثر الصهاينة من وصف العرب بالذئاب، وبالتحديد الذئاب الجائعة، ويشبّهون ذاتهم بالحملان، استناداً إلى نصٍّ تلموديٍّ على لسان القيصر الروماني أدريانوس يمدحُ فيه قدرةَ اليهود على البقاء في وسطٍ معادٍ: “ما أعظمه من خروفٍ الذي استطاع البقاء وسط سبعين ذئباً”.

في العام 1923، خطب الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان في جمعٍ من الصهاينة الأمريكان: “مثلما قاتل أوائل المستوطنين الرياديين القادمين إلى أمريكا وبذلوا العرق والجهد، وضحّوا بحياتهم من أجلها، فقاتلوا الذئاب والهنود وكافحوا المستنقعات والسبخات، عليكم أن تفعلوا الشيء ذاته من أجل فلسطين، وإلا فإنّ فلسطين لن تكون لكم أبداً”. ويغرف خطاب “وايزمان” من الإرث الاستعماري الأمريكي المعادي للذئاب وأهل البلاد، إذ قال “جون آدمز” الرئيس الأمريكي الثاني:

“عندما وصل آباؤنا المؤسسون إلى أمريكا، كانت البلاد برّيةً مسكونةً بالذئاب والبشر المتوحشين، وها هي اليوم تغطيها حقول الذرة وكروم الفاكهة ويسكنها البشر المتحضّرون”. وآدمز اللعين هذا، كان أول صاحب وعدٍ للصهاينة بفلسطين؛ ففي العام 1819، وجّه رسالةً إلى مردخاي نوح من الصهاينة الأوائل قال فيها:

“أتمنى أن يكون هناك جيشٌ من 100 ألف مقاتٍل منظّمين جيداً، يسيرون، وأسيرُ بمعيّتهم، نحو يهودا لفتح البلاد وإعادتها للإسرائيليين”.

وقد شاع وصفُ هجوم العرب على الكيبوتسات الصهيونية خلال ثورة الـ1936 بهجوم الذئاب على قطيع الأغنام، وكما تقول المستوطنة هداس من “كفار سابا”: “كناّ مثل قطيعٍ من الخراف ينتظر هجوم الذئاب، لم نكن نشعرُ بمعنى الوطن أو مستعدّين للقتال من أجله”، وبعد أن ألبسَ “أريه نافون”، رسّام كاريكاتور “حرب الاستقلال”، جبلَ القسطل قبعة مقاتلي البالماخ بعد احتلاله وفتح الطريق إلى القدس، قام برسم كاريكاتوره الأشهر الذي يمثّل “إسرائيل” الوليدة بطفلٍ يحملُ رشاش “ستن” ويقاتل الذئاب العربية.

ولأنّ العربيّ ذئبٌ، عارف بطباع أقاربه الذئاب، فإنه صيادٌ ماهرٌ لها، كما شخصية “أبو حسن” صائد الذئاب، في كتاب القراءة للصف الرابع الابتدائي 1986، يحبُّ أطفال الكيبوتس “أبا حسن” الذي سيخلّصهم من الذئاب التي تفترسُ أغنام الكيبوتس. وكذلك في الخمسينيات، أصيب مستوطنو الخالصة “كريات شمونه” بالهلع بعدما اختفت آثار طفلٍ وعثروا على بقعةٍ من الدماء فهُرِعوا إلى الصياد العربي “سعيد وعرة” لكي يُخلّصهم من الذئاب.

ذئاب فلسطين تحت الحماية الاستعمارية

مع دخول السلاح الناريِّ بكثافةٍ إلى بلادنا فلسطين مع الاستعمار الأوروبي، أُبيدت معظم الحيوانات البرية، إذ كان المستوطنون الهيكليون الألمان أوّلَ من أدخل بنادق الصيد إلى فلسطين، وخاصّةً خلال الحرب العالمية الأولى. في العام 1924، أصدر الإنجليز قانونَ “تقنين صيد الحيوانات البرية”، وقانونَ “تقنين الرعي”، وكان الأخير حيلةً قانونيةٍ لمنع الناس من ادّعاء الملكية للأرض، تلاهُ في العام 1930 قانونُ حماية الأزهار البرّية.

في العام 1953، تأسّست “جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل” كمنظّمةٍ غير حكوميةٍ. وبعدها بعامين، سُنّ قانون حماية الطبيعة، وأُوكلت مهمّةُ حفظ الطبيعة لوزارة الزراعة. وفي العام 1964، كان إنشاء “سلطة حماية الطبيعة” الحكومية، وأعلنت ما يقارب الـ 30% من أرض فلسطين محميّاتٍ طبيعيةً. ولا تشمل قوانين الحماية مناطقَ تدريبات الجيش الصهيوني. لم تكن قوانين حماية الطبيعة تعبيراً عن روحٍ أصيلةٍ في اليهودية، كما يدّعي كثيرٌ من الصهاينة، وإنّما جاءت بعد “صراعٍ” مع المؤسّسة الصهيونية الرسمية التي رأت أنّ مهمّتها أن تزرع في فلسطين “غابةً من الإسمنت” لاستيعابِ أكبر عددٍ من المُهاجرين.

في سياق عمليات حماية الحيوانات البرية، بدأت “دراسات الذئاب” كحقلٍ معرفيٍّ متخصّصٍ عند الصهاينة، عند “هنريش مندلسون” عالم الحيوان والناشط الصهيوني، الذي جاء بلادنا مستوطناً في العام 1933، والذي يعتبره الصهاينة من آباء حماية الطبيعة. يتحدّث “مندلسون” عن “نضاله” في سبيل حماية الحيوانات بسنِّ قانون حماية الحيوانات البرّية المفترسة لعام 1973، ويضيف: “الصيدُ غريبٌ على التقاليد اليهودية التي ترى فيه عملاً وحشياً، ومن ثمّ فهو ممارسةٌ عربيةٌ بامتيازٍ”!

ويردف: بأنه لا يوجد في الثقافة العبرية عداءٌ للذئاب كما هو الحال في الثقافة الأوروبية والأمريكية، مستدلاً بالقول إنّ “زئيف” (ذئب) اسمٌ شائعٌ لدى اليهود. يا للحُمق الاستعماري! لو اعتبرنا انتشار اسم ذيب مؤشراً على علاقةٍ وُدّيةٍ مع الذئاب، لكان العرب في صدارة الأمم الودودة للذئاب.

وبعد انقراض النمر العربيُّ (Panthera pardus nimr) في فلسطين، أو ربما بقي منه نمران أو ثلاثةٍ يفتّشُ عنها الصهاينة جاهدين في صحراء النقب ووادي عربة، يعتبرُ الصهاينة عودة الذئاب إلى الطبيعة وتكاثرها نجاحاً لمشروع الحفاظ على الطبيعة في المشروع الصهيونيِّ.

اعتمد الجيلُ الأول والثاني من حُماة الطبيعة الصهاينة في تعاملهم مع الحيوانات البرية على المشاهدة والمعرفة المُكتسبة من الميدان، وكانت هنالك مقولةٌ منتشرةٌ بأنّ علماء الحيوان غير واقعيين، ولا يمكن الاعتماد عليهم في رسم سياساتٍ عمليةٍ. وشيئاً فشيئاً، جرى التحوّل نحو البحوث البيولوجية والدراسات الميدانية بقصد الاستناد إلى هذه السلطة العلمية وسلطة الخبير في “الصراعات” مع “الجهات الحكومية؛ مثل مصلحة شقّ الطرقات والسكك الحديدية، والصندوق القوميّ اليهوديّ، والبدو”. هذا ما يقوله الصهاينة في تأريخهم لدراسات الحيوانات البرية. ولا يمكنُنا، هنا، إغفالُ دور البحث العلميِّ كآليةٍ للدخول إلى شبكات البحث العالمية، وما لهذا الدخول من أبعادٍ دبلوماسيةٍ. هذا فضلاً عن أنّ أبحاث الحيوانات العابرة للحدود مناسبةٌ للتطبيع مع الجوار العربي تحت مُسمّى البحث العلمي، دون أن ننسى الفائدة الاقتصادية المتمثلة بالحصول على تمويل مشاريع حماية البيئة، من مثل مشروع محطّات التغذية في النقب سالفة الذكر.

إنّ مفهوم “الطبيعة” عند الصهاينة سياسيٌّ أيديولوجيٌّ، أعقدُ بكثيرٍ من مفهوم الطبيعة والبيئة في أدبيات الحفاظ على الطبيعة الخضراء. لعلّ أهمّ ما في مفهوم الطبيعة عند الصهاينة هو وظيفته الاستيطانية المتمثلة في خلق روايةٍ علمانيةٍ حول المكان، إضافةً للرواية التوراتية، دون أن يعني هذا أنّ هذه الرواية منفصلةٌ عن الرواية التوراتية. وبهذا، فإنّ ما يعنيه الصهاينة بالطبيعة ليس ما هو موجودٌ هناك بفطرته، بعيداً عن عبث الانسان، وإنّما هو، حقيقةً، مفهومٌ متغيّرٌ ومتعدّدٌ يتمّ إعطاؤه معانيَ ووظائفَ متعدّدةً تُمليها، أساساً، الطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني؛ ففي مواجهة أهل البلاد العرب، تُصبح ممارسات الحفاظ على الطبيعة وسيلةً للسيطرة على الأرض وحرمان العربيِّ منها.

في مفاوضات وايريفر (1998) بين عرفات ونتانياهو، وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدودٍ حول المساحة التي “سينسحبُ” منها الجيش الصهيونيُّ في الضفة الغربية؛ فقد طالب عرفات بـ 13%، بينما أصرّ نتانياهو على 10%. في النهاية، وافق نتانياهو على “الانسحاب” من 13% بشرط أن تُحوّل الـ 3% المُختلف عليها إلى محمياتٍ طبيعيةٍ.

ويستخدم الصهاينة الطبيعة وحمايتها لخلق ثنائية العربيِّ الهمجيِّ قاتل الحيوانات البرّية وحارق الغابات، والصهيوني المتحضّر حامي الطبيعة والرافق بالحيوان. يقول مسؤول مشروع حماية الذئاب في وادي عربة “روبين حفنر”: “من مراقبتي لحركة الذئاب، يمكنني القول بأنّ الذئاب وصلت بطريقةٍ ما إلى قناعةٍ بأنّ بقاءها داخل الخط الأخضر أفضلُ لها وأسلم”!

وفي حالاتٍ أخرى، يصبحُ العربيُّ بعاداته العتيقة إحدى مكوّنات الطبيعة، موضوعاً للحماية والفُرجة.

وإن كان الصهاينة يحتفون بالمحميات الطبيعية، إلا أن المتجوّل بها يحسُّ دائماً بالحضور الثقيل للسلطة الاستعمارية تكتم أنفاسها، عبر اللافتات والمسارات المُعلَّمة على الصخر. إنّها بكلّ بساطةٍ طبيعةٌ مدجّنةٌ، وهذا ما سيظهر بشكلٍ أكثر وضوحاً في مُمارسات “سلطة حماية الطبيعة” ضدّ الذئاب المحمية إذا ما قررت هذه الذئاب التمرُّد على حدود المحمية. عند هذه النقطة تحديداً، يتحوّلُ الذئبُ إلى “عربيٍّ مُخرّبٍ”، ويتحوّل الخطاب حوله من خطاب بيئيٍّ أيكولوجيٍّ حقوقيٍّ إلى خطابٍ أمنيٍّ عسكريٍّ.

الذئب “مُخرّباً”

الذئاب حيواناتٌ مناطقيةٌ تفرضُ سيادتها على مناطقها؛ إذ يقومُ الذكر الكبير (ألفا α) بتعيين حدود حِمى القطيع، ولكنّ حدود الحمى عند الذئاب حدودٌ مرنةٌ تضيق وتتّسع بحسب متغيراتٍ عديدةٍ، منها وفرة الطعام وحدود القِطعان المجاورة، ومن هنا يبدأ التّماس مع حدود المحمية الطبيعية التي لا تعترفُ بها الذئاب لسببٍ بسيطٍ، أنّها لا ترى “الطبيعة” بذات الطريقة التي يراها البشر، وبالتالي تصبح “خارجةً عن القانون”.

عادةً ما يرافقُ هذا الخروجُ الإغارةَ على المواشي والأغنام، والتي تراها الذئابُ بطبيعتها “هدفاً شرعياً” للافتراس، وهكذا نصلُ إلى عقدة العقد في كلّ نظم حماية الحيوانات المفترسة؛ ألا وهي معضلة الذيب والماشية.

تفترسُ الذئاب العشرات من العجول والأغنام كلّ عامٍ. ولمواجهة هذه المعضلةـ أجرى الصهاينة العديد من الدراسات الميدانية على الذئاب وتتبُّعها؛ من أجل رسم سياسةٍ فاعلة لمواجهة الذئاب “الخارجة على القانون”. وهنا، يجد قارئ هذه الدراسات ذاته ينتقلُ فجأةً من قراءة سردٍ وبياناتٍ إحصائيةٍ حول الذئاب وطباعها إلى ما يُشبه دليلاً للاغتيالات.

يبدأ الانتقال إلى تقنيات مكافحة تمرُّد الذئاب، بالحديث عن إجراءاتٍ دفاعيةٍ وأخرى هجوميةٍ. أما الإجراءات الدفاعية، فهي تفصيلٌ لهندسة الجدارن والأسلاك الشائكة التي تُحيط بحظائر الماشية، وهذا التفصيل يشملُ طول السلك الشائك وتحصينه ضدّ الحفر من أسفله، بالإضافة إلى استخدام الأسلاك المُكهربة. وقد ضحكتُ حتى انقطع نفسي عندما قرأتُ أنّ الذئاب قد تغلّبت على الأسلاك بمساعدة النيص، حيثُ قام النيص، المُختصّ والخبير في الحفر، بحفر مسالكَ له تحت السلك الحدوديِّ، اهتدت إليها الذئاب لاحقاً واستخدمتها للتسلُّل إلى حظائر الماشية. وأما الأسلاك الكهربائية، فقد انتبهت الذئاب أنها تتعطّلُ أثناء المطر بسبب التّماس الكهربائي، فلا تهابها شتاءً. ومعروفٌ بأنّ الذئاب تنقلُ خبراتها في التسلل لبعضها بعضاً.

ويطلق الصهاينة رصاص الفلفل على الذئاب التي يرونها تتجاوزُ حدودها، وتبدأ بالاقتراب من البشر ومواشيهم، وقد قال أحدُ حرّاس المحميات بأنّ استخدام رصاص الفلفل هدفه “إعادة زرع الخوف من البشر لدى الذئاب”. وأما بالنسبة للاغتيالات، فقد أوصت آخرُ الدراسات على الذئاب بأن يُقسّم الجولان إلى ثلاث مناطقَ للقتل (A,B,C)؛ بحيث تُقتل الذئاب فوراً في المنطقة C، وفي المنطقة B تُقتل القريبة من حظائر الماشية، وفي المنطقة A تُطلَق النار فقط في الحالات “المتطرّفة”. كأننا أمام تعليمات إطلاق النار في غزة والضفة والقدس والـ1948!

وتحدّدُ هذه الدراسات زمان ومكان الاغتيال؛ فلتحقيق الردع، يجب أن تُقتل الذئاب خلال محاولتها عبورَ الأسلاك الشائكة أو خلال الهجوم؛ لكي يربط باقي القطيع ما بين الجريمة والعقاب. يصف أحد الصيادين المحترفين تجربته مع ذئاب الجولان: “إنّ تتبُّع وقتل هذه الحيونات الماكرة أصعبُ بكثيرٍ من اصطياد مُقاتلي حزب الله الذين خبرتهم أثناء خدمتي في جنوب لبنان”.

في علم قمع الذئاب، وإبقائها في الحدود الجغرافية والنفسية للمحمية، يُستخدم التعبير البيولوجي “الانتقاء” (CULLING)، بدل كلمة قتل. وبعد أن يُسمى القتل “انتقاءً”، يتم النقاش بدمٍ باردٍ حول “قائمة الاغتيالات”: هل من الأنسب للسيطرة على الذئاب قتلُ 50% من الجراء، أم 10% من الذئاب المراهقة! وهنا تحديداً، تنتهي أكذوبة حماية الطبيعة، ويعيّن حارس المحمية ذاتَه مكانها في “صراع البقاء” “والاصطفاء الطبيعي”. تُحرم الذئاب المتمرّدة “الطبيعية” من البقاء، وتعيش الذئاب التي صارت نعاجاً في تلبُّس فراء الذئاب.

ذكّرني هذا النقاش بما يتداوله مشغّلو الطائرات المُسيَّرة (Drones) التي تنفّذ الاغتيالات حول إحساسهم بأنّهم يقومون بدور “الإله” في العالم؛ يراقبون أهدافهم من الأعلى، يَرون ولا يُرَون، ويحدّدون من سيحيا ومن سيموت بصاروخٍ يأتي من السماء تماماً مثل القدر الإلهيِّ المحتوم.

مِن على “قلعان الحصينات”: وقد أشرفت الرحلة على بدايتها

“يا ذيب ياللي تُوحِش القلب بعـــواك

أشوف حالك اليوم صايرَه مثل حـالي“

من على “قلعان الحصينات”، والحصينيّ في بلاده ذيبٌ كما تقول البدو، وقفت أطلّ على (بلادٍ بها نيطت عليَّ تمائمي، وأولِ أرضٍ مسّ جلدي ترابها) قريتي بيت حنينا، حيث علّقت أمي على صدري ذات مساءٍ “عظمة الذيبة” علاجاً للسعال، أتت بها من عند جارتنا البدوية “أم هزيم”. لا أتذكر إذا ما شَفتني عظمة الذيبة من السعال، ولكن على ما يبدو أنّ حبّ الذيب تسرّب إلى قلبي من تلك التميمة.

يقول المثل الإفريقي: “لا تركض وراء الذئاب”، لستُ متأكداً مما تريد أن تقوله هذه الحكمة. هل الركض وراء الذئاب هو سعيٌ وراء الهلاك، أم أنّ الركض وراءها لا جدوى منه؟

على كلٍّ، فقد ركضتُ متتبّعاً ذئابَ فلسطين، تَتبُّعَ العاشق، وإذا بها تَستدرجني إلى فخٍّ مُحكمٍ، فخّ الوعي المأساوي بما مات فينا لنحيا في هذه المحمية الطبيعية الكبيرة المسمّاة “إسرائيل”.

***

(استدراكان؛ الأول: إنّ ثنائية الطبيعة والثقافة (الحضارة) ليست إلّا وَهماً، وفي السياق الاستعماري ليست إلّا إيديولوجيةً للنهب والهيمنة والقتل، وبالتالي من المهم التنبيه إلى أنّ استخدام مصطلح “الطبيعة” في هذه المقالة هو استخدامٌ بتحفّظ. والثاني:اعتمدتُ في التأريخ للطبيعة عند الصهاينة بشكلٍ أساسيٍّ على دراساتٍ صهيونيةٍ؛ جلّها تعتبر ذاتها “دراساتٍ نقديةً”، وقد استخدمتها أساساً كمادةٍ أرشيفيةٍ، وأما بُعدها “النقدي” في تفكيك أسطورة الطبيعة عند الصهاينة، فلا يعنيني البتّة، فهي لا تقول سوى أنّ المشروع الصهيوني قد وصل إلى مرحلة النضج والثقة بالنفس، وصار يُخضِع أساطيره المُؤسِّسة للنقد، بعد أن استنفدت دورها التاريخي).

يمكنكم قراءة وتحميل المقال بصيغة (pfd) هنا.

……………

قائمة المراجع:

أولاً بالعربية:

(1)أبو ستة، سلمان. أطلس فلسطين. لندن: هيئة أرض فلسطين. 2011.

(2)البكر، محمود. تقاليد الرعي. دمشق: وزارة الثقافة: الهيئة العامة السورية للكتاب. 2012.

(3)الجاحظ،أبو عثمان. كتاب الحيوان. القاهرة:مطبعة مصطفى البابي الحلبي،1965

(4)الحاتم،عبد الله. خيار ما يُلتقط من الشعر النبطي، الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1981.

(5)الدباغ،مصطفى. بلادنا فلسطين،كفر قرع: دار الهدى،1991.

(6)العمّاري،فضل. الذئب في الأدب القديم.الرياض:جامعة الملك سعود، 2012.

(7) فلسطين في الذاكرة:( http://www.palestineremembered.com/ar/)

ثانياً بالإنجليزية:

Cohen, Orly, Adi Barocas, and Eli Geffen. “Conflicting management policies for the Arabian wolf Canis lupus arabs in the Negev Desert: is this justified?.” Oryx 47, no. 2 (2013): 228-236.

Elia Etkin (2016) The ingathering of (non-human) exiles: The creation of the Tel Aviv Zoological Garden animal collection, 1938–1948, Journal of Israeli History, 35:1, 57-74

Hefner, Reuven, and Eli Geffen. “Group size and home range of the Arabian wolf (Canis lupus) in southern Israel.” Journal of Mammalogy 80, no. 2 (1999): 611-619.

Impact-se Arabs and Palestinians in Israeli Textbooks, http://www.impact-se.org/wp-content/uploads/2016/04/Israel2000.pdf

Irus Braverman. “ANIMAL FRONTIERS: A TALE OF THREE ZOOS IN ISRAEL/PALESTINE.” Cultural Critique 85 (2013): 122-62.

Lopez, Barry. Of wolves and men. Simon and Schuster, 1978.

Macalister, RA Stewart, and E. W. G. Masterman. “Occasional papers on the Modern Inhabitants of Palestine.” Palestine Exploration Quarterly 37, no. 1 (1905): 48-61.

Reichmann, Alon, and David Saltz. “The Golan wolves: the dynamics, behavioral ecology, and management of an endangered pest.” Israel Journal of Zoology 51, no. 2 (2005): 87-133.

Sakerfalke von Jaffa, Norman. “ The Two Wolf Subspecies (Canis lupus arabs Pocock, 1934) and (Canis lupus pallipes Sykes, 1831) in Palestine”. Gazelle: The Palestinian Biological Bulletin. November,2013.

Tal, Alon. Pollution in a promised land: An environmental history of Israel. Univ of California Press, 2002.

Tal, Alon. “Enduring technological optimism: Zionism’s environmental ethic and its influence on Israel’s environmental history.” Environmental History 13, no. 2 (2008): 275-305.

Shay, Oded. Zoological Museums and Collections in Jerusalem During the Late Ottoman Period, Journal Of Museum Studies, Oaklaham University, 2011.

Thomson, William McClure. The land and the book, or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land. T. Nelson and Sons, 1872.

Tristram, Henry Baker. The fauna and flora of Palestine. Cambridge University Press, 2013.

“The Wye River Memorandum and Related Documents, I. Further. “SPECIAL DOCUMENT FILE.” Journal of Palestine Studies 18, no. 2 (1999): 135-146.

ثالثاً بالعبرية:

אהרוני, ישראל. זכרונות זואולוג עברי. תא אביב: ספרית שחרות. 1945.

אלון, עזריה(עורך). החי והצומח של ארץ ישראל. תל אביב: משרד הבתחון-ההוצא לאור. 1993.

אבינועם לוריה: הציונות של חיות הבר. הסתדרות המורים. גליון מס׳ 51. 2010.https://www.itu.org.il/?CategoryID=1680&ArticleID=16167

זאב, לוי. אתיקה, רגשות ובעלי-חיים : על מעמדם המוסרי של בעלי-חיים . חיפה: ספרית פיעלים. 2002.

נבון, אריה. בקב ובכתב. תל אביב:עם עובד.1996

קרס, אריאל. זה בטבע שלהם. “ בשביל הארץ ״. תל אביב: רשת הטבע והגנים. 2014.

.