تقدّم لنا آيات عفيفي ترجمةً تلخيصيةً لدراسةٍ، للباحث الصهيوني “بنيامين بلوم”، تتناول تاريخ البحث الجنائي في مستعمرات بريطانيا وتقنيّاته، بدءاً من استخدام مهارات السكان الأصليين في قصّ الأثر، وصولاً إلى إدخال الكلاب القاصّة للأثر في الخدمة الاستعمارية في فلسطين.

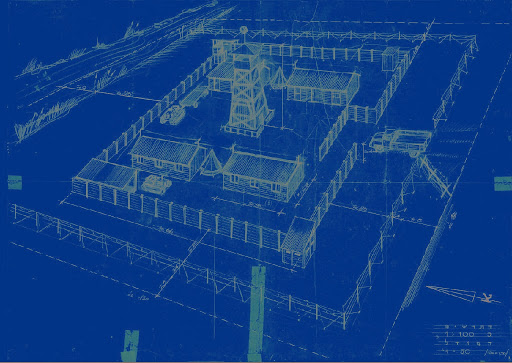

الصورة الرئيسية: القدس في عام 1935

تلخيص وترجمة: آيات عفيفي

توطئة

في هذا النص، تقدّم لنا آيات عفيفي ترجمةً تلخيصيةً لدراسةٍ بعنوان: “كلاب الإمبراطوريّة: شمّ الأثر في الإمبراطورّية البريطانيّة 1909-1953″، للباحث الصهيوني “بنيامين بلوم”. تتناول الدراسة تاريخ البحث الجنائي في مستعمرات بريطانيا وتقنيّاته، بدءاً من استخدام مهارات السكان الأصليين في قصّ الأثر، ومروراً بالعلم الجنائيّ الذي تطوّر داخل المختبر الكبير للمجتمعات المُستعمَرة، وصولاً إلى إدخال الكلاب القاصّة للأثر في الخدمة الاستعمارية في فلسطين والتي دُرّبت على ملاحقة وتتبّع مظاهر معيّنةٍ للسكان الأصليين اعتُبرت بمثابة علاماتٍ مميّزة ٍلهم ودالّةٍ على سلوكٍ إجراميٍّ. وقد استغلّ الانجليز تصوّرات السكان الأصليين ومعتقداتهم الثقافية تجاه الكلاب في بناء منظومةٍ مُتكاملةٍ للبحث الجنائيّ كوسيلةٍ للضبط الاجتماعيّ والقمع السياسيّ أداتها الكلاب البوليسية.

للاطّلاع على النصّ الأصلي من هنا

****

أبهرت قدرات الكلاب الكُتّاب منذ آلاف السنين، فاحتفوا بها في أعمالهم الأدبيّة والثقافيّة. في الملحمة الإغريقيّة “الأوديسّة” مثلاً، لم يقدر أحدٌ على كشف “أدويسيوس” عند عودته متنكّراً إلى أثينا سوى كلبه “آرجوس”. وتمكّن الكلب، في رواية “الطلسم” للأديب الاسكتلنديّ “والتر سكوت”، من كشف سارق الراية الملكيّة في الحكاية. كما كان دوره أساسيّاً في قصّة “شيرلوك هولمز”؛ “مغامرات شوسمبي في المكان القديم”. بعكس البشر، وبفضل غزائزهم، لم تنجرّ الكلاب في تلك القصص نحو المظاهر، إنّما كانت دائماً قادرةً على كشف هويّة الناس بدقّةٍ لا يمكن لعقلٍ بشريٍّ تصوّرها.

انتشرت فكرة استخدام الكلاب منذ العصر الفكتوريّ، وقبل وقتٍ طويلٍ من توظيف السلطات البريطانيّة لها. ومع بداية القرن العشرين، اصطُحبت الكلاب في المهمّات واستُخدمت للبحث عن أشياء معروفةٍ، وفي حالاتٍ قليلةٍ، ساعدت الكلاب في التحقيقات. بدايةً، واجه استخدام الكلاب البوليسيّة عقباتٍ أخلاقيّةً وعلميّةً عدّةً، فكان العائق أمام ذلك متمثّلاً في منطقيّة طرائقهم أو عدمها؛ إذ افتُرض حينها أنّ لكلّ إنسانٍ رائحةً، وأنّ قدرات الكلاب تتطوّر تدريجيّاً للتفرقة بين هذه الروائح، وأنّه من الممكن تدريبهم على التواصل مع البشر للإخبار عن هذه الفروقات. وبناءً على ذلك، تصبح الكلاب قادرةً على تحديد الهويّة أو الكشف عنها عن طريق الشمّ، إلّا أنّ الفكرة لم تكن ليقبلها الناس.

وتبريراً لهذه الافتراضات، قال البعض إنّ الكلاب قد تتأثّر بظاهرة “هانس الذكيّ”؛ أي بتحليلات صاحبها وتوجّهاته. أمّا الفرضيّة الثانية، فادّعت أنّ الكلاب تعتمد على الخوف للكشف عن الجناة، وليس على ما هو متاحٌ في مسرح الجريمة، ممّا قد يزُجُّ العديد من المظلومين في السجن، نظراً لخوفهم من الكلاب أو الاعتراف تحت الضغط والتهديد فحسب.

أخلاقيّاً، ارتبطت كلاب الأثر في أذهان الناس باستخداماتها في العصر الفكتوريّ، ففي حينها وُظّفت للقمع وملاحقة الرقيق، والإعدامات الميدانيّة. انطلاقاً من هذه الفكرة، رأت العامة أنّ الكلاب ستسلب جزءاً من حقّ وكرامة الفرد الحرّ. لكن لاحقاً، غُضَّ النظر عن هذه الآراء عندما ارتبطت المسألة بمستعمرات بريطانيا، كما كان الحال في جنوب أمريكا.

منحت الاختلافات الثقافيّة والفكريّة المساحة اللازمة لتخطو كلاب الأثر أولى خطواتها في جنوب أفريقيا وفلسطين وباقي مستعمرات بريطانيا. ففي عام 1908، استخُدمت كلابٌ من فصيلة “بلودهاوند” في جنوب أفريقيا؛ الفصيلة التي فشلت في تحقيق مهامها. وقيل إن كلاب “البلودهاوند” دُرّبت فقط على تتبّع السكان الأصليين (العبيد)، وحين استبُدلت بكلابٍ من فصيلة “الدوبرمان” المتميّزة بذكائها، وقدرة الشمّ، وقوّة التحمّل، كان نجاح كلاب “الدوبرمان” أمراً تفضيليّاً ساعد على نسيان فشل تجربة الكلاب الأولى.

لكنّ السؤال الأهمّ: لِمَ نجحت التجربة في جنوب أفريقيا، كمستعمرةٍ لبريطانيا، ولم تنجح في بريطانيا نفسها؟

تعدّدت الإجابات والتبريرات حول اختلاف المناخ والطبيعة ونمط المعيشة، غير أنّ الحقيقة المخفيّة كانت متمحورةً حول استخدام الكلاب لـ”اصطياد العبيد حافي الأقدام”. ومن هذا الوصف، ينتُج كمٌّ من التساؤلات: هل كانت هذه الصفة من وسائل تدريب الكلاب على تتبّع “العبيد” فقط، كون الرجل الأوروبيّ لا يمشي حافي القدمين؟ أم أنها جزءٌ من نظرةٍ أدنى نحو السكان الأصليّين تسِمهم بأنهم أقلّ إنسانيّةً وأقرب إلى الحيوانات؟! أمّا السبب الأخر، فيرجع إلى استخدام الشرطة الكلابَ في وسم فردٍ ما بالإجرام، كبديلٍ عن اتباع سياسة العقاب الجماعيّ المرفوضة قانونيّاً في بريطانيا، أو السماح لمثل هذه الجرائم بالاستمرار في الوقوع، والتي كانت في معظمها حوادث سرقةٍ للمحاصيل.

استغلّت السلطات الاستعماريّة رمزيّة الكلاب في الثقافة الأفريقيّة، التي صوّرتها بصفتها مخلوقاتٍ أسطوريّةً تملك قدراتٍ تفوق الطبيعة، ما زرع الرهبة في قلوبهم تجاه الكلاب. ورغم ضعف الحجّة علميّاً، إلّا أنّ العاملَيْن النفسيّ والثقافيّ ساعدا في تحقيق المُراد من الكلاب؛ الأمر الذي دفع السكان للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، نظراً لخوفهم، حتى عندما حملت الأدلة الأخرى براءتهم. من هنا، مثّلت الكلاب رمزية المُستعمِر الأوروبيّ في أدب ما بعد الاستعمار في أفريقيا، وأيضاً في الحديث عن صراع الحرية والتحرّر.

ورغم أنّ توظيف الكلاب أعاق مسيرة “التحضّر” التي سعت إليها بريطانيا في أفريقيا بسبب اعتمادها على الخرافات، إلّا أنّها احتوت مهمة “التحضّر” في بُعدين. استهدف الأول السكان الأصليين، في حين وُجّه الآخر نحو الجمهور الأوروبيّ. بالنسبة للأوروبيين، كانت طريقة معاملة الإفريقيين للكلاب تنمّ عن “وحشيّتهم”، وكان استبدال متقصّي الأثر بكلاب الأثر قالباً للموازين، ما زاد من رهبة الأفريقيين من الكلاب. أمّا بالنسبة للبريطانيين، فكانت تربية الكلاب -كالاستعمار- رمزاً لقدرة الأوروبيّ على التحكّم بالطبيعة وتطويرها، الأمر الذي جسّد علاقات القوى غير المتكافئة التي جعلت للكلاب أهميةً بسبب قدراتها على الانصياع لنوايا المُستعمِر.

كلاب الأثر في فلسطين: من قاصّي الأثر البدو إلى كلاب “الدوبرمان”،

ومن البنادق إلى الدفاتر: تحوّلٌ فكريُّ في الشُّرطيّة الاستعماريّة

كان افتتاح “شرطة فلسطين” (Palestine Police) قسمَ الكلاب البوليسيّة عام 1934 خطوةً تلت اضطرابات عام 1929 (ثورة البراق) التي أودت بحياة قرابة 250 شخصاً وخلّفت 500 مصابٍ. آنذاك، لم تنجح الحكومة في منع العنف، وفشلت كذلك في محاسبة قرابة 420 “مجرماً”؛ الأمر الذي بُرّر بوصفهم أشخاصاً مجهولي الهويّة، لتتمّ بذلك تبرئة 40% من الدعاوى التي عُرضت على المحكمة.

كانت محدوديّة حجم الجيش وضعف جهاز المخابرات والقيادة أسباباً تضاربت حولها الآراء، تبريراً لفشل الحكومة البريطانيّة في منع غضب الشعب والعنف. أمّا فيما يتعلّق بفشلها في إدانة “المجرمين”، فكان قادة الصهيونيّة قد أشاروا بأصابع الاتهام إلى فساد الشّرطة وشهود العيان المحلّيين الذين أعاقوا سير العدالة بنكْث يمينهم.

بعد انتهاء الثورة، أُرسل “هيربرت دوبيغن”، المفتّش العام لشرطة سيلون (سيريلانكا حالياً)، إلى فلسطين للإشراف على الإصلاحات اللازمة. كانت نصائح “دوبيغن” غير متوقّعةٍ؛ إذ نصح بالتوجّه نحو قوىً شُرطيّةٍ أقرب للناس و”أكثر مدنيّةً وتحضّراً”، بدلاً من إعادة تأهيل وتشكيل الدرك العساكر. وعليه، علّق النقّاد ساخرين أنّه يريد استبدال المحاربين القدامى “راكبي الخيول” بمراهقين من مدارس التدريب. كما أمِل “دوبيغن” أن تتخلّى “شرطة فلسطين” -خلافَ نظائرها- عن نموذج العسكريّة الإيرلنديّة الذي ساد الإمبراطوريّة.

بناءً على نظريّته، فإنّه على رجال “شرطة فلسطين” (عرب، ويهود، وإنجليز) أن يحملوا الدفاتر بدلاً من البنادق، وأن يكونوا أفراداً متعلّمين، مُجبَرين على اجتياز اختبار الأمّية، ومندمجين فيما بينهم ومع المجتمعات التي يخدمون. كان هذا جزءاً من نظرةٍ أعمق هدفُها تقليل الفجوة بين الحكومة والنّاس، وظهور شرطة الاستعمار بمظهرٍ أقلّ بعداً عن الشعوب.

كانت إعادة تشكيل قسم البحث الجنائيّ عنصراً أساسيّاً في مقترح “دوبيغن”. وبالنظر إلى تجربة “سيلون” الرّائدة في توظيف العلم الجنائيّ في التحقيقات، وتمثيلاً لجانبٍ آخر من نظريّته، أكّد “دوبيغن” على قضيّتين أساسيّتين في تقريره: التدريب العلميّ للقوات، وقدراتها الاستخباراتيّة.

إنّ هذه الطرق الجديدة، ورغم عدم اعتمادها على القوة الجسديّة، حملت في طيّاتها الخوف وعدم الثقة، فظُنّ أنها ستؤدي إلى تفكيك البنية الاجتماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ، خاصّةً مع توسّع شبكة المخبرين البريطانيّة. فتوظيف العلوم الجنائيّة في هذا المجال، رغم أنّه أمرٌ مُبهمٌ، أدّى إلى توسيع الفجوة بين الدولة والناس؛ الأمر الذي جعل الحكومة الاستعماريّة ذات علمٍ شاملٍ وكاملٍ في الزمان والمكان؛ أي أنّ العلم الجنائيّ جعل الجرائم قابلةً للكشف حتى لو لم يسلّم أيُّ مجرمٍ نفسه، أو لم يشهدها أحدٌ.

ومن هذا المنطلق، كان فهم مسرح الجريمة داعماً قويّاً لتطبيق القانون، لكنَّ عدم اعتماد العلم الجنائي على الشهود كان سيفاً ذا حدّيْن. فمن جهةٍ، حرّر حكومة الاستعمار من التعاون مع السكان الأصليين. ومن جهةٍ أخرى، وضع الشرطة بمعزلٍ عن الناس، وحوّلها إلى كائناتٍ محايدةٍ لمراقبة “مجتمعاتها”. بهذا، لم يكن الانتقال من البنادق إلى دفاتر التدوين متماشياً دائماً مع محاولة خلق الصّلة بين الدولة والناس.

تطبيقاً لتوصيات “دوبيغن”، أُنشئ مختبرٌ للعلم الجنائيّ في فلسطين عام 1932 في مقرّ “شرطة فلسطين” الرئيسيّ في جبل المشارف (جبل الصوانة)، مبشّراً بعهدٍ جديدٍ للشرطة. منذ ذلك الحين، بدأت الشرطة في إجراء تحليلاتٍ دوريّةٍ للقذائف، والدم، والمني، لجمع الأدلّة عن الأسلحة والأقمشة. وفي احتفاءٍ مبالغٍ فيه بـ”شرطة فلسطين”، يقول ضابط الشرطة البريطانيّ السابق “إدوارد هورن”، في كتابه “مهمةٌ أُنجزت بشكلٍ جيدٍ”، إنّها أوّل شرطةٍ في العالم توظّف العلم الجنائيّ في التحقيق والاستخبارات، ذلك رغم العمل بالعلوم الجنائيّة لعقودٍ في أكثرِ من جزءٍ من الإمبراطوريّة البريطانيّة، منها الهند، وسيلون، وبعض المناطق المحيطة بمصر.

لكنّه من الجدير بالذكر أنَّ مختبر فلسطين للعلم الجنائيّ أُنشئ قبل نظيره الإنجليزي بثلاث سنواتٍ، مقترحاً العلاقة الطرديّة بين الاستعمار وتطوّر العلوم الجنائيّة، ووصف دور الإمبراطوريّة بـ”االاختباريّ” (تَوْريةً: عن المختبرات الجنائية، واستخدام المناطق المستعمَرة كحقول تجارب).

سرعان ما دمجت الدولة العلوم الجنائيّة في العمل اليوميّ لـ”شرطة فلسطين”، وأحضرت مجنّدين جُدداً إلى المراكز الرئيسيّة، وتمّ تعليمهم بعضاً من أسُس العلوم الجنائيّة؛ مثل الزمر الدمويّة وكيفيّة فحص دم الإنسان والحيوان، ومختصَراً عن تأثير مختلف أنواع الرصاص، وأسس نظام تحديد البصمات وكيفيّة البحث عنها، وتشخيصها، ومحو أثرها من مسرح الجريمة. كما تعلَّموا أيضاً تعليمات تقصّي الأثر؛ عمّا يجب أن يبحثوا، وكيفيّة تقصّي مختلف أنواع الجرائم. كما تمّ تزويد محقّقي مسرح الجريمة بنماذج “العيّنات الطبيّة” و”ما بعد الوفاة” لمساعدتهم على جمع العيّنات وضمان قبولها لاحقاً كأدلّةٍ في المحكمة. وبحلول عام 1937، تم تقديم دورةٍ جنائيّةٍ قانونيّةٍ في كليّة “صفوف قانون القدس”.

عالج العلم الجنائيّ العديد من أوجه القصور التي أعاقت مُجريات التحقيق والملاحقة القضائيّة خلال اضطرابات 1929؛ حيث أتاحت العلوم الجنائيّة للدولة الاستعماريّة فرصة الوصول إلى الأدلّة والجثث ومسارح الجريمة، دون أيّ مساعدةٍ من السكان الأصليين؛ الأمر الذي جعل مسارح الجريمة واضحةً، وبمساعدةٍ من الخبراء. كما أن لغة العلم العالميّة وفّرت الدقّة والموضوعيّة والمساواة، خاصّةً في فلسطين؛ إذ اتّهم كلٌّ من العرب واليهود البريطانيين آنذاك بانحيازهم إلى الطرف الآخر.

ومع تصاعد الخوف البريطانيّ من “الاضطرابات” المتكرّرة في فلسطين، وعجز الشرطة عن إمثال “الجُناة” خلال “اضطرابات” عام 1929 أمام العدالة -وترجع هذه المسألة إلى عدم تعاون الشهود، سواءً لأسبابٍ أيدولوجيّةٍ أو بفعل التهديد- أصبح عمل الشرطة المباشر مع السكان المحليّين ودون وسيطٍ لا غنى عنه. ومن هنا، كان إنشاء قسمٍ للكلاب يناسب، بدقةٍ، هذه الرؤية الجديدة “الشجاعة” للشرطة، على الرغم من إثارته مجموعةً من القضايا الفريدة.

تحقيق “العدالة”: تأسيس قسم الكلاب في فلسطين

كان كره المسلمين للكلاب سبباً أساسيّاً في نفورهم من استخدام الكلاب في “شرطة فلسطين” (القضية التي سأُسهب في تحليلها لاحقاً). وقد يفسّر هذا أيضاً عدم استخدام الشرطة العثمانيّة للكلاب، إلى جانب ظنّهم بعدم حاجتهم للكلاب، حيث فسّر “البيه إبراهيم الإسطنبولي” (طبيبٌ بيطريٌّ في الشرطة العثمانيّة) الأمر عام 1933، بقوله إنّه لا حاجة للكلاب، فلديهم متقصّو الأثر الفلاحون، وهم أفضل من أيّ كلبٍ.

كان لا بدّ من نقل نموذج تعلّق الأفريقيين بكلابهم إلى فلسطين، وكان فشل متقصّي الأثر البدو في فلسطين سبباً كافياً لاستيراد الكلاب من جنوب أفريقيا. فمثلاً، عند التحقيق في جريمة قتل الدكتور “حاييم أرلوسوروف” (رئيس قسم الشرطة في الهيئة اليهوديّة)، أمِل المدّعون أن تقدّم شهادة البدو التعاون اللازم لتُطابق شهادة أرملة “أرلوسوروف” ضدّ “أبراهام ستارفزكي” و”زفي روزينبلات” (وهما عضوان في الحركة الصهيونيّة التصحيحيّة). لكنّ محامي الدفاع في المحكمة، “هوراس صاموئيل”، لم يثق بأقوال البدويَيْن – “أبي رز” و”أبي رقيق”- وأثبت بُطلان أسلوبها، مفسّراً ذلك بقوله إنّهما بدلاً من أن يتقصّيا أثر القتلة، لاحقا آثار رجل الشرطة الذي وصل إلى مسرح الجريمة، مُعتبراً أن شهادتهما لاغيةٌ، ليثبت محامي الدفاع براءة “ستارفزكي”.

كانت براءة “ستارفزكي”، وبالنظر إلى التوتّر السياسيّ الحاصل حول هذه القضية، ضربةً قويّةً ضدّ “شرطة فلسطين” وقاضي القضاة. فبالرغم من المصادر الرفيعة المُستثمرة في التحقيق، والتي أشرف عليها رئيس قسم البحث الجنائيّ، “هاري رايس”، إلّا أنّهم لم يستطيعوا إدانة المتّهم. كان الاعتماد الأساسيّ في هذه القضية مُنصبّاً على قدرات وأساليب متقصّي الأثر البدو، فوُضِعوا تحت رقابةٍ عامةٍ، وشُكّك بموثوقيّتهم.

وكان من المثير للسخرية أنّ محامي الدفاع اعتمد في نقده شهادةَ البدو على مقارنة قدراتهم بقدرات الكلاب التي لم تكن متوفّرةً في فلسطين آنذاك. ورغم عدم موثوقيّة كلٍّ منهما، إلا أنّه وعند المقارنة، كان بالإمكان إخفاء إخفاقات الكلاب أكثر أمام متقصّي الحقائق والجمهور. وفي النهاية، بعدما تمّت تبرئة “ستارفزكي”، أُرسل النقيب “باركر” والشرطي “برنجل” إلى بريتوريا في دورةٍ تدريبيّةٍ استغرقت ستة أشهرٍ، ليعودا إلى فلسطين ليلة عيد الميلاد عام 1934، ومعهما ثلاثة كلابٍ من فصيلة “دوبرمان”: “ريا” و”جيفت” و”ماير”.

أدخل “روي سبايسر” -رئيس المحقّقين الجديد- بعد عقدٍ من زيارة “بريتوريا، الكلابَ في عمل “شرطة فلسطين”. فبعدما خدم مع الشرطة الكينيّة، كان “سبايسر” مأسوراً بقدرات كلاب “الدوبرمان”، حيث دوّن قدرة الكلاب على تقصّي أثره رغم جفاف الطريق (الأرض ليست رطبةً، فلا تترك أثراً مرئيّاً). فرغم استمراره بالسير من الساعة الرابعة ليلاً حتى التاسعة صباحاً، وسعيه جاهداً لمحو آثاره، غير أن “سبايسر” قال واصفاً الأمر: “لقد مارستُ كلّ الخدع الممكنة. مررتُ من طريقين، مشيت على طرقٍ مليئةٍ بالحجارة، مشيتُ بشكلٍ دائريٍّ، وقفزت! لكن أنثى الكلب لم تته عن خُطاي، وعلمتْ مكان صعودي إلى السيارة بدقّةٍ ودون تردّدٍ”.

سعى “سبايسر” لتبنّي الكلاب في كينيا عام 1927، لكنه لم يقدر في حينها على تبرير المصروفات المُستخدمة. غير أنّ الأمور كانت أكثر مرونةً في فلسطين، ومع عجز “شرطة فلسطين” عن كشف المجرمين خلال “اضطرابات” عام 1929، وخاصّةً بعد محاكمة قضية قتل “أرلوسوروف”، تحّول حلم “سبايسر” في استيراد الكلاب إلى حقيقةٍ.

سعياً لقطع الشكوك حول قدرات الكلاب، وتحسيناً لفكرة الفلسطينيين عنها، قامت الشرطة بتجنيد الصحافة – العربيّة والعبريّة والإنجليزيّة- لنشر قصص نجاح الكلاب الإفريقيّة. وحالما وصلت كلاب “الدوبرمان”، استُدعيت الصحافة لتغطية مسيرةٍ جماهيريّةٍ في مُربّى الكلاب المُقام في جبل المشارف (الصوانة).

لاقت الحملة صدىً واسعاً، فتبنّت صحيفة “دافار” الفكرة، مدّعيةً تشجيعها “سبايسر” على استيراد الكلاب. ففي الأول من آذار عام 1935، نشرت صحيفة “دافار” في صفحتها الأولى قصص نجاح تلك الكائنات الأسطوريّة (الكلاب) في حلّ أكثر القضايا تعقيداً. فوفقاً للصحيفة، أُحضر الكلبان “جيفت” و”ماير” لشمّ رائحة صندوقٍ من المجوهرات سُرقت منه 15 باونداً (جنيهاً إسترلينيّاً)، ورغم إطلاق الكلبين كلٌ على حدةٍ، إلّا أنّهما قطعا نفس الطريق باتجاه دير ياسين، على بعد بضعة كيلومتراتٍ عن مسرح جريمة “يمين موشيه”، حيث أشارا إلى ذات الشخص.

وعند حلول شهر أيار، ساعدت الكلاب في حلّ 24 قضيّةً، منها 4 قضايا قتلٍ، وقضيتا محاولة قتلٍ، و11 جريمةً ضدّ ملكياتٍ زراعيّةٍ، وقضية سرقةٍ، وثلاث قضايا اقتحامٍ. كما اشتُهرت الكلاب بعد تقصّيها آثاراً قديمةً عمرها 72 ساعةً، تبعد ستة كيلومتراتٍ عن الأثر الأوليّ، وفي طرقٍ تخلو من الآثار المرئيّة. وبهذا، سجّلت صحيفة “فلسطين” 389 قصّةً عن الكلاب في الفترة ما بين 1935 و1939.

كلّ حملات الصحف تلك جعلت قصص الكلاب تكبر لتتخطّى حدود فلسطين، فطلبت السلطات الفرنسيّة في لبنان مساعدتها أيضاً. وفي عامها الأول، أُعطيت الكلاب 99 قضيةً للعمل، مما دفع عدداً من المتّهمين للاعتراف. وفي تقريرها السنويّ المقدّم إلى هيئة الأمم المتّحدة، نقلت حكومة “جلالته” (الفرنسيّة) عام 1935 قائلةً: “كثيراً ما استُخدمت الكلاب البوليسيّة في الكشف عن مرتكبي الجرائم الزراعيّة أو غيرها، وأثبتت قيمتها كوسيلة مُساعدةٍ في القبض على الجُناة وخلق انطباعٍ رادعٍ في أذهان القرويين”.

بعد نجاح الكلاب العظيم في فلسطين، تبنّى “سبايسر” رؤيةً لـ”نشر الكلاب البوليسيّة في مستعمراتٍ أخرى، وفي صفوف قوات الشرطة البريطانيّة كذلك”. إذ رأى “سبايسر” أنّ الكلاب حملت وعوداً لم تتمكّن من تحقيقها أيُّ وسيلةٍ أخرى حينها: “فوظّفت الشّرطة في أنحاء العالم، ومنها بريطانيا العظمى، الخبراء والسيارات وأكشاك الهواتف وغيرها، التي رغم استخدامها الكلابَ كمحقّقين، إلا أنّها لم تستطع أن ترقى إلى مستوى شرطة جنوب أفريقيا… كانت قدرات كلاب الدوبرمان في الشمّ والاستخبار خارقةً. وهم، وفقاً لـ”سبايسر”، دقيقون كدقّة بصمات الأصابع. علاوةً على ذلك، ورغم أن بعض البصمات تكون قد اختفت من مسرح الجريمة أو امّحت، إلّا أنّ كلاب “الدوبرمان” لا تزال تقدر على تمييزها؛ إذ إنّ رائحة الإنسان وبصماته لا يمكن أن تتكرّر. إضافةً إلى أن “المجرم” الفلسطينيّ ليس أكثر عظمةً (استخدم لفظ الأوديسا للدلالة عليه) من أيّ مجرمٍ آخر”.

شجع “سبايسر” زملاءه من جميع أنحاء الإمبراطوريّة على اقتناء كلاب “الدوبرمان”، حيث إنّ “لكلّ البلاد حصّتها من خبراء التعامل مع الكلاب وتدريبها. وسيكون تتبّع تفاصيل الجرائم أشبه بحلمٍ. أنا لا أبالغ، ولا أجمّل الواقع، بل لم أكن يوماً بهذه الجديّة في حياتي”.

في البداية، استُخدمت الكلاب في فلسطين مثل جنوب أفريقيا، للتحقيق في القضايا الزراعيّة؛ كقطع الأشجار وحرق المحاصيل، وتشويه الحيوانات، باعتبارها “الجريمة الأكثر انتشاراً في هذه البلاد”. بالنسبة للبريطانيين، كانت هذه الجرائم تجسّد عقليّة سكان بلاد الشام وتميّزهم عن نظيرهم الأوروبي. فعلى عكس السرقة، لم تقدّم مثل هذه “الجرائم” أيّ ربحٍ، ولم تخدم سوى غريزةٍ انتقاميّةٍ.

وهو ما يشير إليه “فريدرك جودبي” (مدير الدراسات القانونيّة في حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين)، عام 1924 في دراسته حول القانون الجنائيّ في الشرق الأوسط، قائلاً إنّ “جرائم الانتقام، كالقتل والإصابة وتدمير الممتلكات، أكثر شيوعاً في مصر، في حين أن جرائم الاستحواذ كالسرقة أقلّ إثارةً للدهشة”. كما لاحظ “السير سيدني سميث”، الخبير الطبيّ القانونيّ الرئيسيّ في وزارة العدل في حكومة الانتداب في مصر، أنّ زيادة الجرائم الاقتنائية على جرائم الانتقام قد تكون دليلاً على “تقدّم” البلاد و”حضاريّتها”.

طرحَ العجز عن معرفة الدوافع الإجراميّة من منظور علم الإجرام الاستشراقيّ تحدياتٍ جديدةً؛ فلاحظت صحيفة “فلسطين” أنّ “وحشيّة الجرائم جعلت التنبؤ بها أمراً صعباً”، ممّا أخرجها من “نطاق أساليب الشرطة العاديّة”. ومع ذلك، فقد وفّرت الكلاب حلاً ذا أهميةٍ رمزيّةٍ وعمليّةٍ على حدٍّ سواءٍ لم ينسَهُ المفكرون المعاصرون: “أثبتت الوحشيّة في البشريّة ذكاءهم الفائق في خلق الوحشية. والأفضل من ذلك أن مخلوقاً أخرسَ لديه القدرة على الانتقام من كائنٍ آخر. وكما هو الحال في جنوب أفريقيا، يُعتقد في فلسطين أن معظم تأثير الكلاب يعود إلى انطباعها في أذهان السكان الأصليين”. ورغم ذلك، أعربت صحيفة “فلسطين”، من مقرّها في يافا، عن شكوكها حول مدى عمق هذا الانطباع؛ حيث شكّك أحد الصحفيين في قدرة الكلاب على كبح “العادات المقيتة”، مثل قطع الأشجار، اعتقاداً منه أنّ الكلاب قدّمت رادعاً غير كافٍ، داعياً بدلاً من ذلك إلى فرض عقوباتٍ أشدّ على هذه الجرائم المؤسفة”.