يحاول الفيلم تصوير جهاز الشاباك على أنه جهاز لحماية أمن كل من الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء. وذلك بادّعاء مسؤولية الجهاز عن إيقاف عدد من العمليات المنوي تنفيذها من قبل صهاينة ضد الفلسطينيين. في حين يستغل قادة الجهاز عملية اغتيال اسحق رابين من قبل أحد المتطرفين اليهود لإعادة هيكلة الجهاز نحو مزيد من تنفيذ اغتيالات ومطاردات للفلسطينيين وحدهم. حيث صارت عمليات الشاباك أكثر دقة وتحقق الأمن المنشود أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

“قنبلة من الديناميت”، بهذا وصف “درور موريه”، مخرج فيلم “حرّاس البوابة”، التصريحات التي حصل عليها بعد الانتهاء من مقابلاته مع قادة جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك). وهو الذي أنجز ستة أفلام وثائقية سابقة بينما نافس فيلمه هذا إلى جانب الفيلم الفلسطيني “خمس كاميرات مكسورة” على أوسكار أفضل فيلم وثائقي في عام 2013. فيما يبرع على المستوى الفني في إعادة تصوير كافة العمليات الأمنية التي ورد ذكرها في الفيلم. فيستعرض بتقنيات مميزة قدرته على تحويل صورة جافة من حدث تاريخي الى فيديو ثلاثي الأبعاد يمكن من خلاله أن ينتقل في موقع الحدث وكأنه حصل للتو. وفي سبيل ذلك استعان موريه بأحد أفضل فرق تصميم المؤثرات البصرية في دولة الاحتلال.

لكن هل تغلب متانة الصورة حقيقتها؟ يقول “باراك رافيد”، الصحفي في جريدة هآرتس، آذار 2013، أنه كان هناك الكثير من “الحوار الداخلي بين دبلوماسيين إسرائيليين” على “مسألة ما إذا كان الفيلم يعزز الرواية المعادية “لإسرائيل” في الغرب، أو بدلاً من ذلك يرسم صورة أكثر إيجابية حول المجتمع الإسرائيلي”. بينما يرى كاتب آخر وهو ماريو فارغاس يوسا الفيلم بأنه “دليل على مستوى وقوة العزيمة ووضوح بعض العناصر في المجتمع الإسرائيلي”.

ويصف رافي جامزو، من وزارة داخلية الاحتلال، الفيلم بأنه أكبر دليل على ما وصلته الديمقراطية الاسرائيلية. وهكذا أخذت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين بالصب في هذا الاتجاه الذي بات واضحاً. يحاول فيه أن يثبّت مقولة صدق المعلومة الأمنية الاسرائيلية وعدالة أجهتزها الاستخباراتية وديمقراطية الدولة اليهودية. إلّا أن الفرضيات التي يعطينا إياها قادة الشاباك يمكن أن توصف بأنها صُنعت على يد مخرج سينمائي بارع، سعى لتحقيق سمعة طيبة لهذا الجهاز، من خلال ممارسة لعبة نقد الذات التي يؤدّيها ممثلوه ببراعة طوال الوقت. فتارة هم نادمون وتارة يحوّلون جرائمهم إلى أعمال بطولية على العالم أن يتعلمها منهم وإلا لاقوا مصيرًا مؤسفًا. وبين هذا وذاك ندرك أن هذا الفيلم موجه بالأساس للفرد الاسرائيلي داخل دولة الاحتلال، بهدف التأكيد بأن هذا الجهاز هو صمام الأمان لوجودهم.

في فيلم “حراس البوابة”، انتاج 2012. نقابل 6 رؤساء سابقين لجهاز الشاباك الإسرائيلي في لقاءات توصف بأنها الأولى من نوعها التي تُناقش طبيعة عملهم داخل ذلك الجهاز. والشاباك هو جهاز الأمن الداخلي المختص في الساحة الفلسطينية، وهو أحد الأذرع الاستخباراتية الصهيونية التي تشمل أيضاً جهاز الموساد للاستخبارات الخارجية وأمان للاستخبارات العسكرية، والتي تساعد في تقديم التقارير والمعلومات للجيش وسلاح الجو والبحر الاسرائيلي. لذا فنحن نحاول هنا تفنيد “المعلومة الامنية الاسرائيلية” في ضوء ما نعرفه على الأقل.

كان ابراهام شالوم، وهو رئيس جاهز الشاباك بين عامي 1980 – 1986، مشاركًا في حرب الأيام الستة عام 1967. وعندما انتهت الحرب وجد أنه مطلوب منه محاربة “الإرهاب” في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن يعرف بعد ماهية هذا “الإرهاب”. لكن بعد فترة وجيزة، ازدادت العمليات الفدائية الفلسطينية التي وجد فيها شالوم فرصة للعمل أكثر. أربعة فدائيين فلسطينيين يتسللون مساء الخميس الثاني عشر من نيسان 1984 إلى إحدى الحافلات الاسرائيلية والتي تحمل الرقم 300 والمتوجهة من تل أبيب إلى عسقلان وتحمل 41 راكبًا. أجبروا سائق الحافلة على تغيير خط سيره والاتجاه نحو غزّة. كان هدف العملية هو الضغط على العدو للإفراج عن عدد من الأسرى. استشهد اثنان من الفدائيين بينما اعتُقِل الاثنان الآخران بعد عملية مطاردة، وذلك بإشراف مباشر من قائد العملية آنذاك ايهود باراك.

لكن، في صباح اليوم التالي، خرجت الصفحات الأولى للصحف المحلية معلنة مقتل الفدائيين الأربعة خلال عملية تحرير الرهائن التي قام بها جيش الاحتلال. فكيف تم قتل الأسيران الناجيان؟ ينشأ حول هذا الموضوع أوّل نقاش أخلاقي في الفيلم كافتتاحية لمداعبة شعور المشاهدة بمدى إثارة ما قد يكتشفه. عندما سُئل شالوم عن عملية الباص رقم 300، أنكر في البداية تذكّره لما حدث. لكنه سرعان ما روى تلك الواقعة.

اقتيد الأسيران الفلسطينيان الناجيان من العملية إلى منطقة قريبة وسط الأشجار وتم التحقيق معهما وضربهما ضربًا مبرحًا قبل أن يشرف ايهود باراك بذاته على تهشيم رؤوسهم باستخدام الصخور. لم ينفّذ باراك هذا الأمر من تلقاء نفسه بل بعد أمرٍ مباشر من شالوم الذي أعطى لنفسه الحق في التصرف بناءً على ما يراه مناسبًا. بعد حادثة عملية الباص رقم 300 وما أثارته من ضجة، اضطر شالوم للاستقالة من رئاسة الشاباك وتم تقديمه للمحاكمة حيث قال أنه كان “كبش فداء”. لكن تبعات تلك المحاكمة لم تغادر قاعتها، حيث يؤمن شالوم اليوم بأنه لا يجب أن يكون هناك أسرى في السجون، أي: قتلهم جميعًا. وهذا يبدو محبطاً لكل أولئك الذين يتعاملون من دولة الاحتلال على انها دولة يحكمها القانون لا مجموعة من القتلة. وانها دولة تتعامل بأخلاقيات عالية حتى في حروبها المتعددة.

على النقيض من الدوافع الإرهابية لدى قادة جهاز الشاباك، كان الخطأ الجسيم الذي ارتكبته المجموعة متعلّقًا بدوافع إنسانية. حيث قامت المجموعة بالإفراج عن امرأة صهيونية حامل قبل تحرّك الحافلة من مكانها نظرًا لوضعها. قامت هذه المرأة بالتبليغ عن وقوع الاختطاف، وتبيّن أنها أيضًا تعرف وجهة الحافلة. استفاد الشاباك من تلك المعلومات ليتم نصب حواجز عسكرية على الطريق لتنفذ مطاردة عسكرية اشتركت فيها الطائرات المروحية العسكرية.

في هذا المقال نحاول قراءة الفيلم في شقين، الأول يشمل توضيح بعض الأخطاء والمبالغات في حديث قادة الجهاز، والثاني يشمل تأطير الفيلم في سياقه السياسي والاجتماعي.

القنبلة الموقوتة

يقول كرمي جيلون، رئيس جهاز الشاباك بين عامي 1994 – 1996، أنه وحتى اليوم الذي دخل فيه ياسر عرفات إلى غزّة؛ كانت حركة “فتح” هي العدو الأوّل لـ”إسرائيل”. “في ليلة وضحاها يتغيّر كل شيء وتظهر حركتا حماس والجهاد الإسلامي لشغر ذلك الفراغ”. تعرض جيلون لصدمة عندما رأى أول عملية تفجير لحافلة صهيونية عام 1993. كانت حماس هي الجهة المسؤولة أمام الشاباك عن تجنيد أفراد على استعداد تام للتضحية بأنفسهم بشكل مباشر. إلا أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا فيما يطلق عليه جيلون اسم “القنبلة الموقوتة”. وهو مصطلح يصف فيه حصوله على معلومات حول احتمالية وقوع عملية ما في مكان ما وينفذها شخص ما. وأن تفاصيل هذه العملية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال استجواب أحد الأفراد. وبينما يتم استجوابه فإن الوقت يمر سريعًا باتجاه ساعة الصفر. حينها كان الشاباك يعمل بكافة طواقمه في مواجهة رجل واحد يدعى: يحيى عيّاش.

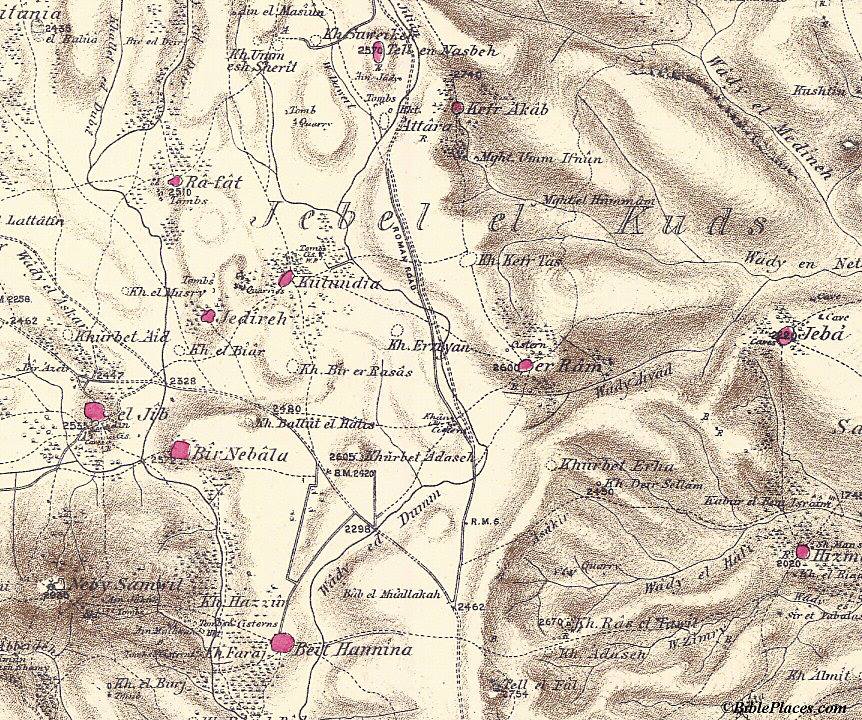

تعلّم جيلون أساليب التحقيق في أحد مراكز القدس، وهو مبنى تركي قديم وكئيب يدفع الشخص العادي للاعتراف بأنه قد قتل المسيح لمجرد دخوله من البوابة (بالطبع صمد الكثير من الفلسطينيين في أقبية المسكوبية في القدس). حاول جيلون استخدام مصطلح “القنبلة الموقوتة” كي يبرر إعدام محققيه للأسير عبد الصمد حريزات، من بلدة يطّا في الخليل، الذي استشهد في 25 نيسان 1995. وكان أحد القادة الميدانيين لكتائب القسّام.

يدّعي جيلون أن حريزات كان يعاني من مرض أو خلل يجعل من تعرضه للهز العنيف أثناء التحقيق خطيرًا. حيث ارتطم دماغه بجمجمته واستشهد بعد ثلاثة أيام قضاها في العناية المشددة. إلا أن كتائب القسام تحمل رواية مختلفة مفادها أن حريزات تم التخلص منه في السجن ضمن عملية تصفية مدبّرة.

كان حريزات أحد أهم حلقات الوصل بين المطاردين في المدينة. وكان المؤمن الرئيس لخطوط تحركاتهم. بعدما تم اغتيال ثلاثة من رفاقه (وهم جهاد غلمة، وطارق النتشة وعادل الفلاح) قرر أن يحقق في كيفية وصول يد الاحتلال إليهم، وهو ما تسبب في اعتقاله واستشهاده أثناء التحقيق. حيث كان حريزات حلقة الوصل الوحيدة بين الشهيد جهاد غلمة والشهيد طاهر قفيشة. وقد عمل كل من قفيشة وغلمة في خلية واحدة بعد فرارهما من السجن، ونفّذا عشرات العمليات ضد مستوطنين وجنود للاحتلال في مدينة الخليل ضمن عملهما فيما يعرف باسم “وحدة الأهوال” التي أسسها جهاد غلمة بنفسه.

الجمعة اليتيمة

يعتبر تجنيد العملاء من المهام الرئيسية لجهاز الشاباك. ومع ذلك فهي تبقى مهمة صعبة حتى لجهاز عسكري مخابراتي بهذا الحجم. إلا أن البنية الأساسية لجهاز الشاباك قد اعتمدت على تحصيل المعلومات بشكل رئيسي عبر طريقتين، تجنيد العملاء والتحقيق مع الأسرى. فكان الاعتماد الأول في عملية اغتيال الشهيد يحيى عيّاش على المعلومات القادمة من هؤلاء العملاء. يحكي جيلون الرواية التي يتبناها جهاز الشاباك حول كيفية استشهاد المهندس الأول في حماس، وذلك يوم الجمعة، الخامس من كانون الثاني من عام 1996. كان عيّاش على رأس قائمة المطلوبين لدى الاحتلال الصهيوني، والمسؤول المباشر عن العمليات الفدائية والاشتباك وصنع العبوات المتفجرة علاوة على خطف الجنود.

دخل يحيى عيّاش قطاع غزة سرًا، وبعدها بفترة أرسل في طلب عائلته (زوجته وابنه براء). يدّعي الشاباك أنه كان على علم بدخوله قطاع غزة، فقرروا مراقبته لمدة استمرت 8 شهور خططوا فيها لاغتياله، وهو الإدعاء الذي يبدو ضعيفًا إذا علمنا أنه، وخلال تلك الفترة، أشرف عيّاش على ثلاث عمليات فدائية على الأقل. فقد مارس عياش عمله في التخطيط والتجهيز لعمليات داخل الأراضي المحتلة وهو مقيم في غزّة. فإن كانت لدى الشاباك الفرصة المتاحة لاغتيال عيّاش فهل كان ليوفرها بينمّا عدّاد ضحاياه في ازدياد وأمنه الداخلي مهدد على الدوام وجبهته الداخلية قد تفتت؟

يعتبر جيلون أن نقطة ضعف عيّاش كانت زوجته وابنه. وأن عيّاش قد أرسل في طلب رؤيتهما، وهنا يدّعي الشاباك أنهم كانوا على دراية بكل هذا. فراقبوا دخول عائلته إلى غزة متوقعين أن يلتقي عيّاش بهم بمجرد وصولهم. إلا أن زوجته تحكي رواية أخرى. إذ تؤكد أن أحدًا لم يكن يعلم بوجهتهم. وأن الأمر حصل فجأة وكان عليهم التوجه فورًا إلى غزة من خلال وسيط وحيد بين عيّاش وعائلته. وهي رواية تبدو أقرب للحقيقة. حيث يقطع جيلون الخط السردي لقصّة زيارة العائلة وينتقل مباشرة إلى اشتياق عيّاش للحديث مع والده. أي أنهم لم يستفيدوا من معلوماتهم تلك حول الزيارة حتى لو افترضنا جدلًا أنهم امتلكوها من الأساس.

أمّا عن “الوسيط” الذي استخدمه الاحتلال للوصول إلى عياش فقد رفض جيلون ذكر اسمه في الفيلم. لكن الاسم كمال حامد أصبح محفوظ في ذاكرة الفلسطينيين بأنه العميل الذي قام بالتعاون مع الشاباك من أجل تسهيل وصول الهاتف المحمول المفخخ إلى يد يحيى عيّاش في صباح أحد أيّام الجمعة.

سأَل عسكري أمريكي رئيس جهاز الشاباك عن شعوره بعد اغتيال الشهيد صلاح شحادة بقنبلة تزن 1 طن أدت إلى مقتل 18 شخص من بينهم 8 أطفال. أجابه “نحن على علم بأساليبكم في أفغانستان. قتلتم 70 مدنيا في عرس من أجل رجل واحد”. وعندما سُئل دان حالوتس قائد سلاح الجو ومنفذ عملية اغتيال صلاح شحادة عن شعوره بعد إلقاء القنبلة قال “شعرت بهزة خفيفة بجانب الطائرة الايمن”. وهم بهذا لا ينزعون إنسانيتهم فحسب إنّما يشيرون إلى تفاهة شرّهم، وهو شر يجد من يدافع عنه طوال الوقت.

في نهاية الفيلم يبدأ القادة المتقاعدون بالشعور ببعض الغرابة حول الكيفية التي سارت بها الأمور في دولة الاحتلال. ويحاولون إقناعنا أن ما آلت اليه الأوضاع ليس مريحًا لهم وأنهم يفضلون الحوار على استخدام العنف أو تحويل كل شيء إلى دولة تحت تصرف الشاباك.

يحاول الفيلم تصوير جهاز الشاباك على أنه جهاز لحماية أمن كل من الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء. وذلك بادّعاء مسؤولية الجهاز عن إيقاف عدد من العمليات المنوي تنفيذها من قبل صهاينة ضد الفلسطينيين. في حين يستغل قادة الجهاز عملية اغتيال اسحق رابين من قبل أحد المتطرفين اليهود لإعادة هيكلة الجهاز نحو مزيد من تنفيذ اغتيالات ومطاردات للفلسطينيين وحدهم. حيث صارت عمليات الشاباك أكثر دقة وتحقق الأمن المنشود أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

يفسّر ذلك عامي ايالون، رئيس جهاز الشاباك بين عامي 1996 – 2000، بأنه يتعلق بالانجازات التي أحدثها الشاباك في بنيته الوظيفية. والتي كان أهمها على الاطلاق هو ما يسميه “التنسيق الأمني مع الفلسطينيين”. حيث التقى مرة شهريًا بكل من جبريل الرجوب ومحمد دحلان وأمين الهندي من أجل تعزيز التنسيق الاستخباراتي، الذي وصفه بأنه “أفضل ما حدث بيننا وبين الفلسطينيين على الإطلاق”.

خاتمة

بعيدًا عن الإشكاليات التفصيلية في الرواية التي تناولها قادة جهاز الشاباك في طيات الفيلم، يبدو أن الفيلم هو بدايات لفتح غرف “إسرائيل” المغلقة، وعرض إشكاليات الأمن ومفاهيمه النابعة من مجتمع عسكري-استعماري يقبع في وسط معادٍ، على الشاشة الكبيرة.

ويأتي ذلك، أولًا، كمحاولة لتعميم التجربة الصهيونية في سياق عالمي يتجه نحو “الأمننة” ( Securitization) في مجابهة تحديات متنوعة، أهمها ما يتعلق بتبعات “الحرب على الإرهاب”، وتداعياتها على البنى الاجتماعية والسياسية في دول عندها أقليات واسعة من مهاجرين عرب ومسلمين. وثانيًا، يبدو الفيلم كمحاولة لموضعة دولة الاحتلال كأحد رواد محاربي “الإرهاب” في العالم، وأكثر هؤلاء المحاربين نجاحًا على مرّ السنين، فالفلسطينيون هنا حقل تجارب تنفذ عليه الخطط الصهيونية، ويمكن بناء على هذا الحقل ونتائجه تطوير أنظمة تحكم وسيطرة تُصدّر للعالم.

بكلمات أخرى، فإن الفيلم دعاية أمنية في الأساس، تروّج لأنماط عمل أجهزة الاستخبارات الصهيونية، وتموضع تلك الانماط في سياق غربي يخوض صراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية تتمركز حول “الحرب على الإرهاب”.

ويعتبر الفيلم كذلك تجليًا لأحد فصول الحرب التي تدار بشأن مستقبل المؤسسة الصهيونية بين حكومة بنيامين نيتناهو وبين بعض مفاصل النخبة الأمنية الأشكنازية (اليهود الأوربيون) والتي تدور في سياق محاولة نتنياهو استبدال النخب الأشكنازية بنخب تخرج من وسطين، الوسط الشرقي والوسط القومي-الديني.

ورسالة الفيلم هي أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي حققها جهاز الشاباك في قمع الفلسطينيين في مراحل مختلفة، وإنه بالرغم من نضج الجهاز في تعامله مع الفلسطيني، فإن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال اتفاقيات سلام مع الأعداء وأن الحكومة الحالية لا تملك الإرادة أو القابلية لخلق هكذا نوع من الأمن. فكيف نفهم مقولة أحد روؤساء الشاباك السابقين أنه “بعد أن تكمل مهمتك لا تستطيع إلا أن تتحول إلى يساري”؟.

ويعبّر الفيلم بذلك عن استياء فئاتٍ واسعةٍ من النخب الأمنية والشبكات الاجتماعية الملتصقة بها من رئيس الحكومة الحالي (والذي كان في ذات المنصب وقت إصدار الفيلم) وتوجهاته السياسية والاجتماعية، أهمها ما يتعلق بالصراع الداخلي والذي يحمل تداعيات وخيمة على مكانة النخبة التقليدية ومكانتها الاجتماعية والسياسية والاعلامية.